※前編はページ下部のリンクからどうぞ※

運命を感じた転職先。しかし書類審査で、まさかの不合格。

−データの分析力と野球愛を兼ね備えた吉川さんに、たしかにぴったりの職業ですね!

自分自身でも「これだ!」と思いました。でも迷いもあったんです。一人目の子が生まれたばかりだし、分析のノウハウはあるといっても未知の職業だし…。ただ分析と野球、好きなものを掛け合わせて仕事ができるということを考えると、もうワクワクが止まらなくて。2017年当時、日本では本格化していなかったデータ分析×野球という世界を、先駆者として切り拓いていけること。そういったことへの期待感が、一歩踏みだす勇気をくれました。加えて妻の後押しも、大きな力になっていましたね。

−奥様はどんな風に後押ししてくださったんでしょうか?

当時の僕は仕事が多忙だったこともあって、毎日くたくたになって帰宅していたんですよね。そんな僕を見ていたからこそ、妻は「疲れた顔をして帰ってくるんじゃなくて、楽しく働いて、いい顔で帰ってきてほしい」と言ってくれたんです。

−素敵な奥様ですね。

自分の中に芽生えたワクワクと、妻の言葉が大きな原動力になって応募を決めました。ただ、実は一度不採用になっているんですよ(笑)。

−ええ!まさかの展開です。

2017年の募集では、書類審査で落ちてしまって。「そりゃそうか」という気持ちもありました。金融の世界にいた人間がいきなり飛び込めるほど、甘い世界じゃないよなと。

−そこからどうやって入団する流れになったのでしょうか?

ちょうど不採用となったタイミングで、阪大在学時からお世話になっていた先生とお会いする機会があって。横浜DeNAベイスターズのデータサイエンティストに落ちてしまった、という話をしたところ「球団に知り合いがいるから、紹介してあげるよ」と言ってくださって。このご提案のおかげで、当時のチーム統括本部長にご挨拶する機会をいただき、2018年度の募集が出た際「再挑戦してみる?」とお声がけをいただくことができたんです。

−大学時代の縁が活きた逆転劇だったんですね。

先生は金融工学研究分野の専門家だったので、縁というものは本当に不思議です。2回目の選考で合格をいただき、2018年12月にチーム戦略部(当時)の一員になることができました。

データに基づいて、勝利につながる投球・バッティングを生みだしていく。

−データ戦略部は、どんな役割を担っているのでしょうか?

私が現在部長を務めるデータ戦略部は、最近まではチーム戦略部という名前でしたが、R&D(Research & Development=研究開発)グループと、ゲームアナリスト(=スコアラー)グループが2022年11月に再編統合。より俯瞰的な目線でデータの力を駆使し、勝利につなげようと挑戦を続けています。

−2022年からデータ戦略部長に就任された吉川さん。自分自身に課されている役割は?

2024年シーズンは全143試合に帯同しました。スポーツの世界なので、役割は明確。セ・リーグ優勝、日本一を実現するために「試合に勝つ」ことがミッションです。そのためにデータ分析チーム、スコアラー、トレーナー、コーチングスタッフとともに選手の育成プランや戦略を練っています。

データの先には、人がいる。その姿勢を忘れず、選手と信頼関係を築く。

−入団当時は苦労されたことも多かったんじゃないでしょうか?

2018年の入団と同時にR&D グループに配属され、データサイエンティストとして活動していました。当時は日本プロ野球にはまだまだデータ分析が浸透しておらず、他球団もアプローチしきれていない状況。前例がない仕事でどう成果を上げていくか、入団当初相当悩みました。12月に入団したばかりなのに、「なにかしら結果を出してこい」と2月の春キャンプに放り込まれた時は、頭を抱えましたね(笑)。

−どのように乗り越えられたんですか?

ここで役に立ったのは統計の知識や分析力ではなく、銀行での法人営業で培ったコミュニケーション力でした。いくら「データサイエンティスト」という肩書きがあるとはいえ、選手からしたら突然現れた知らない人ですから。私が誰か分からない状態で、「分析のためにああしろ、こうしろ」と言われたら嫌ですよね。だから選手ときちんと対話をする、自分を知ってもらうことから始めました。

−データの先に、人がいることを忘れないという姿勢が活きたんですね。

そうなんです。キャンプでは導入したばかりの「ブラストモーション」を使って分析を進めていました。バットにつける計測機器で、スイング時の動きや打速など、バッティングに関するさまざまなデータを計測できる機能を持っています。特に佐野恵太選手がこれに興味を持ってくれて。練習終わりに「僕の動きどうでした?」「ここを工夫してみたんだけど、何か変わりました?」と色々と質問をしにきてくれたときは、うれしかったですね。

佐野恵太選手と ©YDB

−少しずつ、信頼関係が生まれていったんですね。

プロ野球選手はみんな、「うまくなりたい」「勝ちたい」という強い思いを持っています。だから初めての挑戦となるデータ分析にも、「それが勝ちにつながるなら」と、素直に興味を示してくれるんです。その思いに応えるためには「こんなデータが取れました」と伝えるだけではダメで。常に「こんなデータが取れた。だから次はこうしてみましょう」と、打ち方や投げ方などにきちんと反映できるフィードバックを心がけています。

2024年春季キャンプ。選手たちと、細やかにコミュニケーションをとることが大切 ©YDB

データが示した可能性を信じ、日本一に貢献する選手を登用。

−仕事を続ける中で、最もうれしかった瞬間はありますか?

データ分析の力を選手登用・チーム編成に活かし、横浜DeNAベイスターズの日本一を後押しできたことですね。カギを握っていたのは、当チームが開発した「ピッチングプラス」でした。

−「ピッチングプラス」とは?

「ピッチングプラス」は、投球などのトラッキングデータから選手を分析・評価するモデルのこと。このモデルを用いて他球団を戦力外になった選手を分析することで、「この選手なら通用するんじゃないか?」と思わせてくれる才能、きらりと光る可能性を見出すことができたんです。

−どういった点に、可能性を感じられたのでしょうか?

野球の試合における「いい球」とはつまり、「アウトを取れる球」。球速が速い球、大きく曲がる球は確かに打ちにくくはあるのですが、それだけがアウトを取れる球の条件ではありません。ピッチングプラスによってデータを比較検討すると、戦力外の選手でありながらこの「アウトを取れる確率の高い球」を投げている投手が見つかりました。そのひとりが当時読売ジャイアンツに在籍していた、堀岡隼人投手です。

−データ分析によって、埋もれていた才能に光を当てることができたんですね。

そうやってピックアップした堀岡投手が、クライマックスシリーズのしびれる場面で抑えた姿を見た時はジーンときましたね。自分たちが推した選手が活躍してくれていること、データの力で新たな勝ち筋を見出せたことに、大きな達成感を感じた瞬間でした。

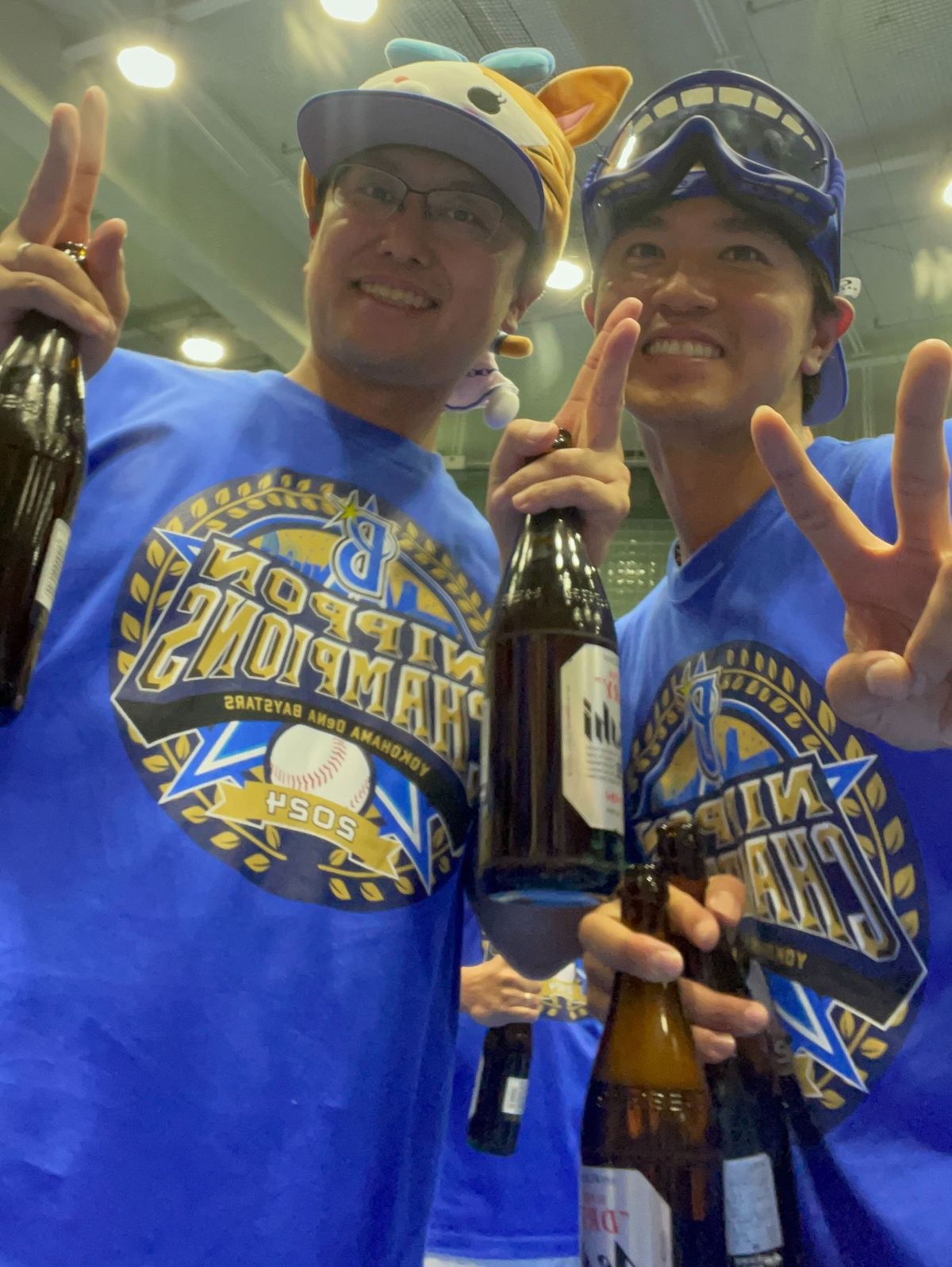

優勝を祝うビールかけにも参加。関根大気選手と。 ©YDB

人と数字のコラボレーションで、新たな野球の魅力を開く。

−もっとこんなことにも挑戦していきたい!といった展望はありますか?

ここ数年で、データ分析から見えてきたことを選手の育成、チーム編成に活かしていく姿勢は、横浜DeNAベイスターズの中にしっかりと根付いてきたと感じます。だからこそ次に挑戦したいのが、試合を進める上での戦術面においても、データの力を活用していく、という取り組みですね。

−戦術に活かす、というと?

どういう打順を組めば点をとりやすいか。こういうシチュエーションでは次にどう仕掛けていくべきか。どういう選手起用が効果的か。そういった戦局を動かすような選択をする際に、データという客観的な判断材料を提供できればと思っています。もちろん最後は監督たちの経験に基づく直感や感性で判断が下されるのですが、検討材料のひとつとして「データ」という要素が加わるよう、動いていきたいですね。

−データ分析が当たり前になることで、野球界はどう変わっていくでしょうか?

プロだけでなくアマチュアの世界にもデータ分析が広がることで、「こんな勝ち方があったんだ」「こんな育て方があったんだ」という、新しい野球のおもしろさが生まれていくといいなと思っています。勘や運といった人間らしさが生み出すドラマももちろん大切だと思うので、人と数字が共存し、混ざり合う野球界になっていくことが理想的。そうすることでより良い野球、よりワクワク、ドキドキできる試合が生まれていくと最高ですよね。そのためにも、横浜DeNAベイスターズが先駆けとなり、野球界の当たり前を覆していきたいです。

−野球界の未来に、期待が高まりますね!!最後に、後輩である阪大生たちにアドバイスやメッセージをお願いします!

競争率が激しかったり、縁や運にも恵まれる必要があったり。一筋縄にはいかないと思いますが、やっぱり好きなことを仕事にするって素晴らしいです。そのチャンスがあるなら、とにかく飛び込んで、もがいて、つかみとってほしいなと思います。でも、人生って簡単じゃないから、もちろん好きじゃないことを仕事にしないといけない場面も出てくるはず。そんなときは、その仕事を好きになる努力、ワクワクする方法を考えてみてください。そうすることできっといつしか「好きを仕事にできた人」になれると思いますよ。

※吉川さんの部署名は取材当時の名称です。

©YDB

©YDB

■吉川健一(よしかわけんいち)

1987年、兵庫県神戸市生まれ。小学校低学年の頃、地元の少年野球チームに所属したことをきっかけに、野球を始める。中学〜高校と野球部に所属し、捕手や内野手などさまざまなポジションを経験。だんだんと野球の魅力の虜になり、大阪大学基礎工学部に進学後も硬式野球部に所属し、ポジションは捕手。部活と学業の両立に勤しむ4年間を送る。その後金融工学や数理ファイナンスの専門性を高めるため、大阪大学大学院基礎工学研究科に進学した。修了後はメガバンクに就職し法人営業を経てリスク管理などを担当。日本銀行に出向するなど数理ファイナンスのプロとして活躍。野球とは縁遠い日々を送っていたが、横浜DeNAベイスターズが「データサイエンティスト」という職種を募集していることを知り、好きな野球と分析のスキルをどちらも活かせる仕事だと感じ転職を決意。2018年に入団後は、R&D(Research & Development=研究開発)グループのデータサイエンティストとして選手育成を支えるデータ戦略業務に携わる。2022年からデータ戦略部の部長に就任。

▶前編は こちら

本記事は、2025年3月公開のマイハンダイアプリ「まちかねっ!」より転載したものです。