For You

For Youを見る

News

2015.3.4 Wed

- ALL

国際共同研究促進プログラムを選定(平成27年度開始プログラム)

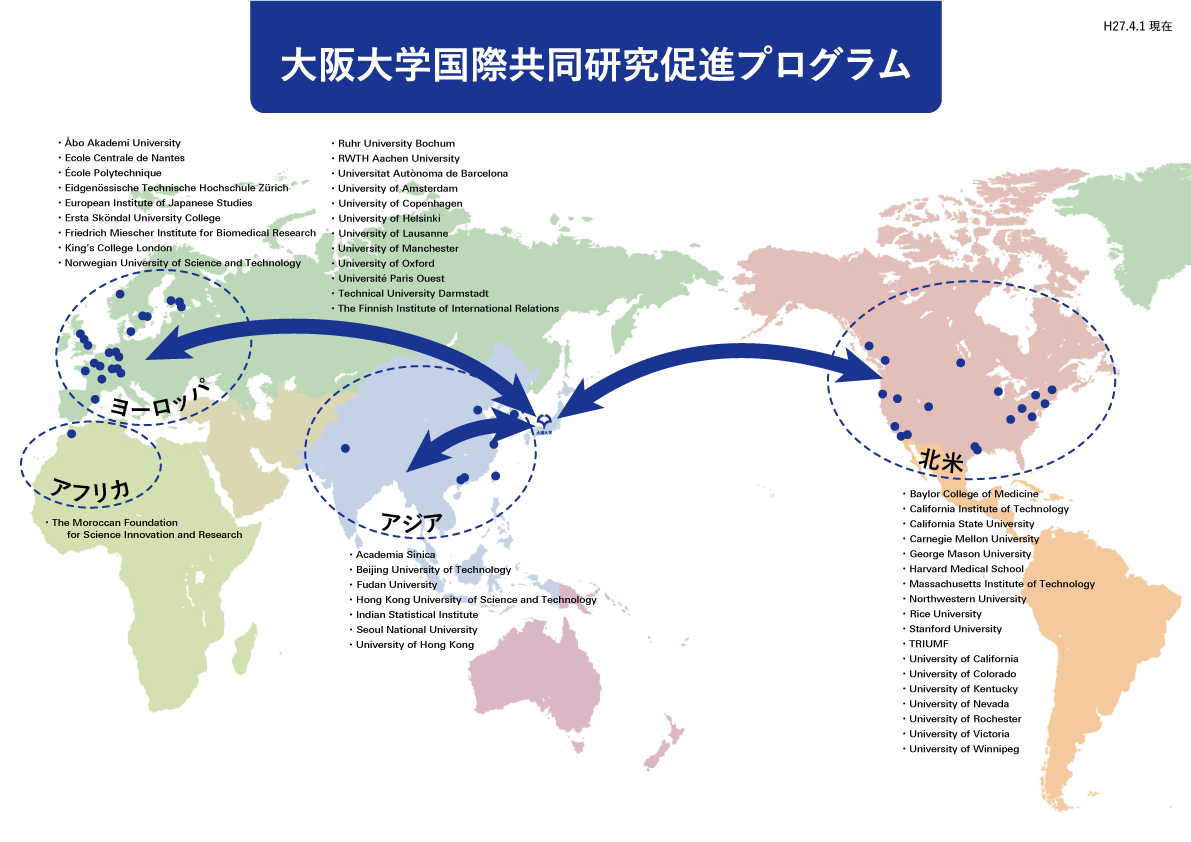

大阪大学の未来戦略の一環として、最先端の研究を展開している外国人研究者とそのグループを本学に招へいし、本学の研究者と共同研究を実施する「国際共同研究促進プログラム」を平成25年度に創設し、すでに22件のプログラムがスタートしています。

この度、平成27年度開始分のプログラムの公募を行い、14件のプログラムを採択しました。

これで計36件のプログラムが実施されることになります。

本プログラムは、研究面のみならず、招へい研究者によるセミナーや講義も実施されることになっており、教育面でのグローバル化にも大きく貢献するものと考えられます。

また、本プログラムにより、共同研究が定着・発展し、学内に多くの国際ジョイントラボが立ち上がることが期待されます。

≪これまでの採択プログラム一覧

≫

平成25年度採択プログラム

平成26年度採択プログラム

平成27年度採択プログラム

平成27年度採択プログラム

| 研究代表者氏名 | 所属・職 | 外国人研究者所属機関 | 詳細 |

|---|---|---|---|

|

鄭 聖汝

|

文学研究科・講師 | ライス大学(アメリカ) |

詳細

|

|

友部 謙一

|

経済学研究科・教授 |

復旦大学社会発展公共政策学院(中国)

|

詳細

|

|

松野 健治

|

理学研究科・教授 | マンチェスター大学(イギリス) |

詳細

|

|

村田 道雄

|

理学研究科・教授 | オーボアカデミ大学(フィンランド) |

詳細

|

|

坂田 泰史

|

医学系研究科・教授 | キングス・カレッジ・ロンドン(イギリス) |

詳細

|

|

岡田 欣晃

|

薬学研究科・准教授 | ハーバード大学医学大学院/ベスイスラエルメディカルセンター(アメリカ) |

詳細

|

|

藤原 康文

|

工学研究科・教授 | アムステルダム大学(オランダ) |

詳細

|

|

夛田 博一

|

基礎工学研究科・教授/附属未来研究推進センター・センター長 | ソウル大学校(韓国) |

詳細

|

|

宮崎 文夫

|

基礎工学研究科・教授 | マサチューセッツ工科大学(アメリカ) |

詳細

|

|

倉橋 隆

|

生命機能研究科・教授 | カリフォルニア大学デービス校(アメリカ) |

詳細

|

|

菅沼 克昭

|

産業科学研究所・教授 | 北京工業大学(中国) |

詳細

|

|

八木 康史

|

産業科学研究所・所長/教授 | カーネギーメロン大学(アメリカ) |

詳細

|

|

民井 淳

|

核物理研究センター・准教授 | ダルムシュタット工科大学(ドイツ) |

詳細

|

|

斗内 政吉

|

レーザーエネルギー学研究センター・教授 | ライス大学(アメリカ) |

詳細

|

国際共同研究促進プログラム研究詳細

|

準体法研究を中心とした機能文法理論の新展開

|

|

|---|---|

| 研究代表者 | 文学研究科・講師 鄭 聖汝 |

| 招へい研究者 |

ライス大学言語学部/教授

Masayoshi Shibatani |

| 研究期間 |

平成27年4月1日~平成30年3月31日

|

| 研究課題の概要 |

本研究は、過去50年間にわたり学界を席巻してきたチョムスキーによる哲学的理論からより経験的で実証可能な学問へと言語学のパラダイム転換を念

頭に、近年発達してきた認知・機能文法の展開を目標としている。準体法研究を具体的な課題に掲げ、当該分野で先進的研究に取り組んできた(米)Rice

University(ライス大学)のMasayoshi

Shibatani(柴谷方良)教授の研究チームと文学研究科ならびに言語文化研究科の専門教員・専攻院生からなる研究グループとの国際共同研究を推進す

ることによって、本学における個別言語ならびに言語学研究の一層の発展を図るとともに、その研究成果を海外発信に繋げようとするものである。

|

|

人口・身体・経済発展の比較社会科学:近代日本と中国

|

|

|---|---|

| 研究代表者 | 経済学研究科・教授 友部 謙一 |

| 招へい研究者 |

・復旦大学社会発展公共政策学院/教授

・カリフォルニア大学アーヴァイン校社会学部/教授 Wang Feng |

| 研究期間 |

平成27年4月1日~平成30年3月31日

|

| 研究課題の概要 |

本研究の目的は、最近の身体研究(身長や栄養など)や人口学研究(乳児死亡)の知見に基づき人的資本の成長の痕跡を再構成し、それと実質賃金や所

得で計測した経済成長の軌跡との比較を通じて、人的資本の根幹である人間の生理学的な成長とマクロ経済的な成長を結び付ける可能性を近代日本と中国の比較

研究を通じて探ることである。

|

|

初期胚発生におけるNotchシグナルとTollシグナルのクロストークに関する研究

|

|

|---|---|

| 研究代表者 | 理学研究科・教授 松野 健治 |

| 招へい研究者 |

マンチェスター大学生命科学/上級講師

Baron Martin |

| 研究期間 |

平成27年4月1日~平成30年3月31日

|

| 研究課題の概要 |

松野健治(理学研究科生物科学専攻)とMartin

Baron(マンチェスター大学)の研究グループは、ショウジョウバエの初期発生の背腹軸の形成が、NotchシグナルとTollシグナルのクロストーク

を介して制御されていると考えている。顕微鏡映像の定量解析や、システムバイオロジー(数理解析)によって、NotchシグナルとTollシグナルのクロ

ストークの機構を理解することを目的とする。

|

|

生体膜に近いモデル脂質膜の作製と評価に関する国際共同研究

|

|

|---|---|

| 研究代表者 | 理学研究科・教授 村田 道雄 |

| 招へい研究者 |

オーボアカデミ大学Department of Biosciences/教授

Slotte Johan Peter |

| 研究期間 |

平成27年4月1日~平成30年3月31日

|

| 研究課題の概要 |

生体膜は、生命科学研究における最後のフロンティアであり、その理解には、基本構造である脂質二重膜を精査することが重要である。そこで大阪大学

とフィンランドのオーボアカデミー大学の得意とする技術を融合的に用いて、複雑な脂質組成を持つ非対称膜およびタンパク質再構成膜の作製と評価技術の基盤

を確立を目指し、人工細胞膜の作製に必要な技術を蓄積する。

|

|

Integrated Imagingを用いた新たなベッドサイド発信型研究の確立

|

|

|---|---|

| 研究代表者 | 医学系研究科・教授 坂田 泰史 |

| 招へい研究者 |

・キングスカレッジロンドン循環器内科/教授

・英国心臓財団/教授 Kinya Otsu |

| 研究期間 |

平成27年4月1日~平成30年3月31日

|

| 研究課題の概要 |

心疾患は、我が国の死亡原因における国民の大きな健康問題である。本研究では循環器臨床における大阪大学の優位性を活かし、臨床現場にこだわった

ベッドサイド発信型の循環型研究を行う。本学における臨床所見の詳細な検討によってのみ得られるクリニカルクエスチョンに基づいた新たな知見が研究発信の

原点となる。招へい研究者は循環器病学の基礎研究分野において世界をリードしている。King’s College

LondonにおけるIntegrated Imaging施設を用いて、心不全を含めた各種心疾患の本態に迫る

|

|

血管を標的とする新規炎症治療戦略の確立

|

|

|---|---|

| 研究代表者 | 薬学研究科・准教授 岡田 欣晃 |

| 招へい研究者 |

・ハーバード大学医学大学院/教授

・べスイスラエルディーコネスメディカルセンター 血管生物学研究センター/センター長 William C. Aird |

| 研究期間 |

平成27年4月1日~平成30年3月31日

|

| 研究課題の概要 |

近年、炎症性疾患の発症に免疫系のみならず、血管系が重要な役割を担うことが示されつつある。本研究では血管内皮細胞に特異的に発現する受容体の機能解析および、機能抑制分子の開発を行い、「血管を標的とする新しい炎症治療戦略の開発」を行う。

|

|

希土類添加半導体における希土類発光機構の解明

|

|

|---|---|

| 研究代表者 | 工学研究科・教授 藤原 康文 |

| 招へい研究者 |

アムステルダム大学ファンデアワールス-ゼーマン研究所/教授

Tom Gregorkiewicz |

| 研究期間 |

平成27年4月1日~平成30年3月31日

|

| 研究課題の概要 |

我々大阪大学グループは、従来の発光ダイオード(LED)とは全く発光原理が異なる、ユウロピウム(Eu)添加GaNを用いた窒化物半導体赤色

LEDの開発に、世界に先駆けて成功しています。本研究では、日本発オリジナルであるEu添加GaN赤色LEDの高輝度化を目的に、オプトエレクトロニク

ス材料研究において世界をリードするアムステルダム大学グループと連携して、Eu励起機構の解明と制御を目指します。

|

|

有機磁気抵抗効果素子の開発

|

|

|---|---|

| 研究代表者 |

基礎工学研究科・教授(附属未来研究推進センター・センター長)

夛田 博一 |

| 招へい研究者 |

・ソウル大学校物質科学工学部/教授

・超分子光電子材料研究センター/センター長 Park Soo Young |

| 研究期間 |

平成27年4月1日~平成30年3月31日

|

| 研究課題の概要 |

有機材料の磁気抵抗効果特性の発現機構を明らかにし、素子の開発指針を創出する。ソウル大学校では、有機光・電子材料用の分子の設計と合成を担当

し、大阪大学では、素子の作製と特性評価を行う。距離の近さを生かし、学生を含む双方の研究者が、相互に行き交うことで、ボーダーレスの研究展開を試み

る。

|

|

筋シナジーの診断に基づく脳卒中患者への運動介入とロボット療法

|

|

|---|---|

| 研究代表者 |

基礎工学研究科・教授 宮崎 文夫

|

| 招へい研究者 |

マサチューセッツ工科大学機械工学科/主任研究員及び講師

Hermano Igo Krebs |

| 研究期間 |

平成27年4月1日~平成30年3月31日

|

| 研究課題の概要 |

現在、ロボット療法(特に下肢運動)は黎明期にあり、次世代医療の発展へ向けて正しい介入と誤った介入を見極めながら、臨床エビデンスの蓄積によ

り効果的な運動療法を開発することが求められている。本研究では、脳卒中リハビリテーションにおける運動協調に着目し、研究代表者らのシナジー診断技術と

招聘研究者らのロボット療法技術の融合により、ニューロリハビリテーションの新展開を図るロボット介入方法を確立する。

|

|

ナノレベル生体構造における情報変換の修飾機構の解明

|

|

|---|---|

| 研究代表者 | 生命機能研究科・教授 倉橋 隆 |

| 招へい研究者 |

カリフォルニア大学ディビス校ニューロサイエンスセンター/教授

Chen Tsung-Yu |

| 研究期間 |

平成27年4月1日~平成30年3月31日

|

| 研究課題の概要 |

未だ多くの疑問点が残される「香りの機構(嗅覚)」に関して、化学情報変換を担うイオンチャネル(CNGチャネル・Cl(Ca)チャネル)をター

ゲットとし、物理化学的な観点から定量的研究調査や実験を行う。情報変換チャネルはナノ構造体である線毛に局所的に発現し、従来実験が困難とされたが、

CNG、Clチャネル研究の世界的権威であるChen教授を招聘し、共同研究を行うことで、嗅覚情報変換の修飾機構を解明する。

|

|

グラフェンによる金属ナノワイヤの信頼性向上技術の開発

|

|

|---|---|

| 研究代表者 | 産業科学研究所・教授 菅沼 克昭 |

| 招へい研究者 |

北京工業大学材料科学工程学院/教授

Wang Hao |

| 研究期間 |

平成27年4月1日~平成30年3月31日

|

| 研究課題の概要 |

ITOフィルムの理想的な代替品である銀ナノワイヤは、空気中への暴露や紫外線照射により腐蝕されると電極の特性が劣化する。劣化防止策として、我々は薄くて透明なグラフェンに注目し、銀ナノワイヤと組み合わせ、耐蝕性を含めた新たな特性を実現する。

|

|

ヒューマンセンシング国際連携研究

|

|

|---|---|

| 研究代表者 | 産業科学研究所/所長・教授 八木 康史 |

| 招へい研究者 |

カーネギーメロン大学ロボティクス研究所ワイタカー記念全学教授

Kanade Takeo |

| 研究期間 |

平成27年4月1日~平成30年3月31日

|

| 研究課題の概要 |

研究代表者が専門とする人物行動解析と近年重点を置いている細胞画像処理について、これらの研究分野の世界的な権威であるカーネギーメロン大学の

Prof. Takeo

Kanadeと共同研究体制を構築し、協力に研究を推進する。人物行動解析については、従来の俯瞰カメラだけでなく、人物視点カメラの映像も利用した新た

な人物行動解析を行う。細胞画像処理については、特に感受性測定等のための基礎技術である、細胞自動計数処理に関する技術開発を行う。また、このような国

際共同研究体制を通じて、学生や若手研究者の人材育成や、論文の質の向上、本学の国際的ビジビリティ向上を目指す。

|

|

原子核の電気双極応答・中性子スキン・中性子星

|

|

|---|---|

| 研究代表者 | 核物理研究センター・准教授 民井 淳 |

| 招へい研究者 |

ダルムシュタット工科大学原子核物理学研究所/教授

Peter von Neumann-Cosel |

| 研究期間 |

平成27年4月1日~平成30年3月31日

|

| 研究課題の概要 |

原子核の電気双極応答を調べることにより中性子スキンの厚さを決定し、中性子星の構造を理解する鍵となる中性物質の状態方程式の情報を引き出すこ

とが本研究の目的である。核物理研究センター(RCNP)と招へい研究者の属するダルムシュタット工科大学グループとの共同プロジェクトによりLaBr3

シンチレーション検出器をRCNPに導入する。RCNPの高品質ビーム・高分解能スペクトロメータと組み合わせた実験を行うことにより、電気双極応答を実

験的に決定する。

|

|

2次元ナノ物質のテラヘルツ機能の開拓とその応用

|

|

|---|---|

| 研究代表者 | レーザーエネルギー学研究センター・教授 斗内 政吉 |

| 招へい研究者 |

ライス大学電気・コンピューター学科、物理・天文学科、

物質科学・ナノ工学科/教授 Kono Junichiro |

| 研究期間 |

平成27年4月1日~平成30年3月31日

|

| 研究課題の概要 |

グラフェンの発見を契機として、2次元ナノ物質の物性・応用研究が広がりを見せている。今回、ナノカーボン研究で実績のあるライス大学と本学のテ

ラヘルツ計測技術を融合し、グラフェン,ホウ化窒化炭素(BCN)、硫化タングステン(WS2)および酸化物超薄膜等を試料として、2次元ナノ物質のテラ

ヘルツ領域における電気的・光学的性質を明らかにし、新規物性・新機能の創成から,デバイス応用の萌芽を目指す。

|

関連リンク

share !