For You

For Youを見る

News

2014.3.19 Wed

- ALL

国際共同研究促進プログラムを選定(平成26年度開始プログラム)

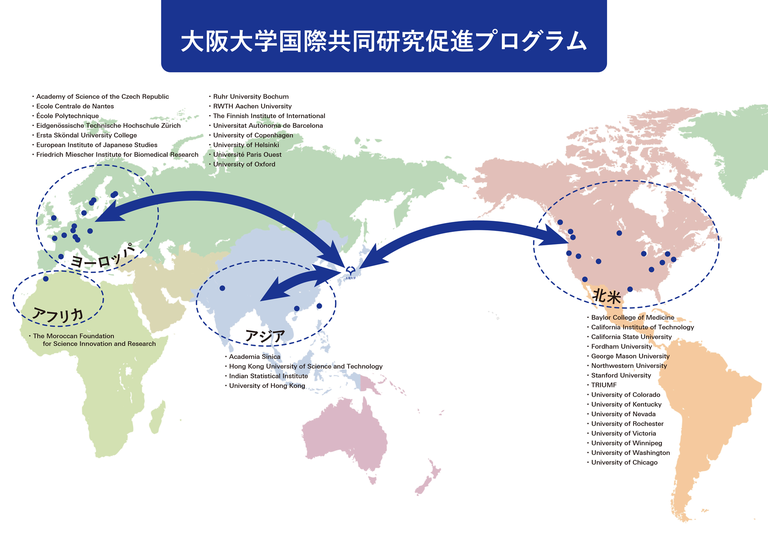

大阪大学の未来戦略の一環として、最先端の研究を展開している外国人研究者とそのグループを本学に招へいし、本学の研究者と共同研究を実施する「国際共同研究促進プログラム」を平成25年度に創設し、既に15件のプログラムがスタートしています。

この度、平成26年度開始分のプログラムの公募を行ったところ、全学で35件の実施計画書の提出があり、このうち7件のプログラムを選定しました。

本プログラムは、国際共同研究室(国際ジョイントラボ)設立の第一陣と位置付けられるものですが、これで計22件のプログラムが稼働することとなり、大阪大学のグローバル化に弾みをつけるものと考えられます。

また、招へい研究者によるセミナーや講義も実施することから、研究力での飛躍のみならず、教育面でのグローバル化にも大きく貢献することが期待されます。

平成26年度採択プログラム

| 研究代表者 | 所属・職 | 外国人研究者所属機関 | 詳細 |

|---|---|---|---|

| 苧阪 満里子 |

人間科学研究科・教授 |

カリフォルニア州立大学(アメリカ) |

詳細 |

檜垣 立哉 |

人間科学研究科・教授 |

パリ第10(ナンテール)大学(フランス) |

詳細 |

加藤 和人 |

医学系研究科・教授 |

オックスフォード大学(イギリス) |

詳細 |

河田 聡 |

工学研究科・教授 |

モロッコ先端科学イノベーション研究機関(モロッコ) |

詳細 |

関 修平 |

工学研究科・教授 |

ワシントン大学(アメリカ) |

詳細 |

杉田 米行 |

言語文化研究科・教授 |

フィンランド国際問題研究所(フィンランド) |

詳細 |

伊川 正人 |

微生物病研究所・教授 |

ベイラー医科大学(アメリカ) |

詳細 |

国際際共同研究促進プログラム研究詳細

| 超高齢期高齢者のサクセスフルエイジングを支援する介護福祉サービスの開発に向けた認知脳科学的・老年社会学的研究 | |

|---|---|

| 研究代表者 | 人間科学研究科・教授 苧阪 満里子 |

| 招へい研究者 |

カリフォルニア州立大学/Department of Psychology/教授

Hideya Koshino エルスタ・シェンダール大学/ Institute of Civil Society/教授 Victor Pestoff フォ ーダム大学/Department of Psychology/准教授 Daniela Jopp |

| 研究期間 | 平成26年4月1日~平成29年3月31日 |

| 研究課題の概要 | 高齢化が進む先進諸国において、高齢者の健全なこころの維持は、喫緊の課題である。本研究は、国内外の脳 科学、認知心理学、高齢者心理学、そして応用老年学を専門とする研究者が手を携えることで、加齢に伴う認知機 能の変化や自尊感情・幸福感の変化を捉え、福祉政策・介護社会学を専門とする研究者らと連携することで、超高 齢期高齢者の健全なこころの維持を促す介護サービスを実証データに基づいて考案することを目指す。 |

| 人文科学における日仏研究交流拠点の形成——思想・教育・臨床を中心として—— | |

|---|---|

| 研究代表者 | 人間科学研究科・教授 檜垣 立哉 |

| 招へい研究者 |

パリ第10大学 西ナンテール/哲学科/教授

Anne Sauvagnargues |

| 研究期間 | 平成26年4月1日~平成29年3月31日 |

| 研究課題の概要 | 大阪大学とパリ第10大学の、双方の現代思想系の研究室の連携を軸として、フランス語を中心とした人文科 学の拠点を形成する。その際に、学際癒合的な、思想、教育、臨床を横断するプロジェクトをおこない、「グロー バル化以降の社会における個人と共同体の再編成」に焦点をあてた成果を提示する。 |

| 患者・市民の参加による医学研究のガバナンス構築のための基盤づくり | |

|---|---|

| 研究代表者 | 医学系研究科・教授 加藤 和人 |

| 招へい研究者 |

オックスフォード大学/Centre for Health,

Law and Emerging Technologies (HeLEX),Nuffield Department of Population Health/所長 Jane Kaye |

| 研究期間 | 平成26年4月1日~平成29年3月31日 |

| 研究課題の概要 | 少子高齢化が進む日本では医学研究の飛躍的な発展が期待されている。そのためには、広く患者や市民の 協力 を得て、より多くの試料や情報を用いることが必要になっている。これに関し、英国等では従来の一度限りの研究審査やインフォームド・ コンセントに代わり、情報通信技術(ICT)による研究協力者とのコミュニケーションや研究の進捗管理のシステムなど、新しい研究の進め方が模 索さ れている。そこで本研究では日英両グループの経験と実績をもとに、患者や市民といった研究協力者との継続的な対話や参画を重視しなが ら医学研究を動かす、グローバルに通用する対話型インターフェイス・システムの構築に向けた基盤づくりを行う |

| ファンクショナル・フォトニクス:ナノ光機能の探索と学術展開 | |

|---|---|

| 研究代表者 | 工学研究科・教授 河田 聡 |

| 招へい研究者 |

モロッコ先端科学イノベーション研究機関(MAScIR)/

The Optics & Photonics Center/ センター長 Sekkat Zouheir |

| 研究期間 | 平成26年4月1日~平成29年3月31日 |

| 研究課題の概要 |

光は人を包み込むように優しくふりそそぐと同時に、科学技術の基盤として活用され、その応用はあらゆる分野に拡がっています。本研究では、光子(フォトン)とナノ構造体の相互作用から生み出される新しいナノ光機能を探索し、その学術展開をはかります。ナノ領域での驚異的な光の増強、未知の非線形効果、金属などのプラズモニックな新奇効果、周波数・偏光を利用したナノ空間の計測・制御などが挙げられ、物理、化学、バイオメディカル、電気、デバイス等、分野横断的に共同研究・教育を推進します。モロッコ・阪大若手研究者の研究討論を重ね、研究教育ネットワークを強化し、ナノフォトニクスの人材を育成します。

|

| 有機半導体材料の特異的電子機能発現と本質的特性評価法による機能追求 | |

|---|---|

| 研究代表者 | 工学研究科・教授 関 修平 |

| 招へい研究者 |

ワシントン大学/Department of Chemical Engineering/教授

Samson A. Jenekhe |

| 研究期間 | 平成26年4月1日~平成29年3月31日 |

| 研究課題の概要 |

Jenekhe教授のグループでは、古くからπ共役高分子の合成と電子デバイス評価を行っており、近年はフラー

レンに代わる特異的な電子輸送性材料の開発や電気を通す高分子ワイヤーの作製を行っている。新規材料について

は極めて効率的な設計・合成のスピードを有しているが、実際にデバイスとして機能させた時に常に高い性能を出

すとは限らず、材料とプロセススクリーニング多大な労力を要している。一方で、研究代表者らによる評価手法は

、これらの材料の本質的な伝導材料としての性能を、現時点でおそらくもっとも迅速に診断する手法であり、本研

究ではJenekhe教授のグループの手による優れた材料を選別するといったサイクルをモデルとして、(化学構造の

実現の最高スピード)×(性能評価の最高スピード)= 「本学の有機伝導性材料開発拠点としてのイニシアティ

ブ」となるべく研究を進める。

|

| アジア太平洋地域の平和と安定:国際行動規範形成のための重層的分析 | |

|---|---|

| 研究代表者 | 言語文化研究科・教授 杉田 米行 |

| 招へい研究者 |

フィンランド国際問題研究所/グローバル安全保障リサーチプログラム

/上級リサーチフェロー Bart Gaens ジョージメイソン大学/公共国際関係/Clarence Robinson Professor of International Studies John Pade ノースウェスタン大学/歴史学部/教授 Laura Hein ヨーロッパ日本研究所/所長 Marie Söderberg |

| 研究期間 | 平成26年4月1日~平成29年3月31日 |

| 研究課題の概要 | 本研究の目的は、アジア太平洋地域の平和と安定を模索するために国際行動規範の形成が必要であるという仮説をたて、国内要因、地域要因、国際要因の3層の要因を重層的に分析することによって、この仮説を検証することである。これら3層の要因間の有機的連関性を抽出し、アジア太平洋地域の平和と安定を模索する上で持続可能な国際行動規範を形成するための条件を見出す。 |

| 不妊関連遺伝子のノックアウトマウス作製とその機能解析 | |

|---|---|

| 研究代表者 | 微生物病研究所・教授 伊川 正人 |

| 招へい研究者 |

ベイラー医科大学/病理免疫学教室/教授

Martin M. Matzuk |

| 研究期間 | 平成26年4月1日~平成29年3月31日 |

| 研究課題の概要 | 本研究では、最新の遺伝子改 変技術を用いてヒト不妊症と関連する遺伝子のノックアウトマウスを作製し、その役割を明らかにする。招聘研究 者が不妊症関連遺伝子を探索し、代表者が遺伝子改変マウスを作製、両グループの協力により表現型解析を進める 。さらには疾患モデル動物として応用することで、ヒト不妊症の原因究明と再現、さらには診断・予防・治療薬の 開発に発展させる。 |

share !