進路に迷う気持ちを短歌に

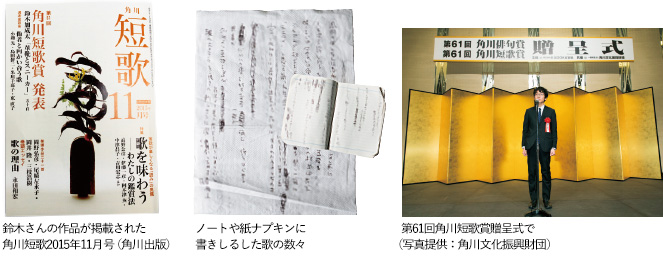

受賞作品は「革靴とスニーカー」と題した50首。「就職活動をするか、それとも大学院に行くか。進路に迷う自身の素直な気持ちを短歌に託しました。『革靴』は就職、『スニーカー』は学生生活を象徴しています」と鈴木さん。例えば、こんな歌。

かと思えば、こんな歌も。

会社説明会の帰り道、坂を下りてくる自転車の音が「進路進路(しんろしんろ)」と聞こえてきたという。「それだけなら素通りしてしまう発見や驚きが、音に当てはめると歌になる。そこが短歌の面白いところです」

悔しさから短歌にのめり込む

幼い頃から「何かを作りたい」という思いが強かった。「読書は好きでしたが、本当に好きだと思える作品はめったになくて。そんなときは自分で本を書いたりしました。ピアノも弾いていたので曲作りもしましたね」

短歌と出会ったのは高校2年のとき。所属していた文芸部の友人が高校生対象の文芸創作コンクールの詩の部門で賞を獲った。「とても悔しかった。でも、短歌なら私も獲れそうな気がして。マイナーな世界、化石みたいなものだと思っていましたから(笑)。けれど、最初は文字あわせで精一杯。面白いと思うまで1年ほどかかりました」

浮かんだ断片をキャッチ

いつも紙とペンを持ち歩く。ひらめいた言葉の断片をメモするためだ。大学の図書館やカフェ、ファストフード店も創作の場になる。「店にある紙ナプキンの書き心地がよくて。短歌を詠むときは、『あっ、きた!』という感覚を大事にしています。ふと浮かんだら過ぎ去る前にパシッとつかまえる。そしたら、頭の中に五七五七七ができています」

今だから作れる作品を

今、興味のあるテーマは「夜の街」。深夜の繁華街を徘徊しながら、街の空気を感じ取ろうとする。「文語文的な言い回し、旧仮名遣いはあえて使わず、現代の言葉でも美しい響きの作品が作れると証明してみたい。今使っている言葉で、今だから作れる短歌があるはずですから」

大学では日本文学、特に江戸時代の演劇と文学とのつながりについて研究している。「江戸中期〜後期にかけて発展した歌舞伎や浄瑠璃、草双紙がどう互いに関係しているのか、当時の時代背景を探っていくことが楽しくて」

進路に迷っていた鈴木さんだが、4月からは大学院に進学し 、 さらに深く研究を続ける。

一方で、短歌も詠み続ける。好きな歌人は、迢空(ちょうくう)賞を受賞した小島ゆかりさん。「お守りです」と大事にしているサイン入りの歌集を手に、「普段使っている言葉でハッと驚かせるような世界が広がっています。いつかこんな歌集を出したい」と今後の抱負を語る。

●鈴木加成太(すずき かなた)

2012年大阪大学文学部入学。2011年度「NHK短歌」大賞(坂井修一選)、2013年第59回角川短歌賞佳作、2015年第61回角川短歌賞受賞。大阪大学短歌会に所属し、大学3年のときに代表を務めた。

(本記事の内容は、2016年3月大阪大学NewsLetterに掲載されたものです)