心と体の結びつきの一端を知りたい

◆ 嘘をつくと「重心」に影響?

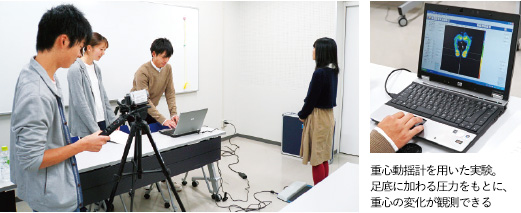

気持ちの変化が体の動きにどう影響を与えるのか? 人間科学部3年の渡邉さんらは、「情動変化」が「重心動揺」にもたらす影響について研究している。「ウソ発見器は、心理的な気持ちによる発汗や血圧の変化からウソを見抜きます。それならば、ウソをついたら『重心』も動くのではないかと思い、この研究をしようと思った」と渡邉さん。知り合いに実験の被験者として協力してもらい実験を進める。「被験者に嘘をついてもらったり、プレッシャーを与えることによって、重心がどの程度変化するのかを測定しています」

◆ 実際にやってみないとわからない

すでに行われている先行研究を自ら調べたり、アドバイザー教員の井村修教授から助言をもらいつつ研究を進める3人。「仮説どおりにいかなかったり、日程が調整できず人が集まらなかったりすることもありました」。しかし、「どんな結果も、実際にやってみないとわからなかったことなので、やってみてよかったです」と話す。

健康意識の効果的な啓発活動を模索

◆ 効果的な啓発活動を研究

保健師を目指す医学部保健学科2年の新貝さんらは、将来を見据え「保健師になったとき、コストパフォーマンスのよい啓発活動ができれば」と、健康意識改善につながる効果的な啓発活動について研究している。中島さんは「衛生学的手洗いの実習で使った手洗いチェッカーで啓発ができないか」、新貝さんは「パッチテストや飲酒ゴーグルを用いた啓発で検証したい」と考えた。

◆ まちかね祭で実証実験

安全衛生管理部や保健センターなどの協力を得て、まちかね祭で感染症予防と飲酒に関する啓発活動を行った2人。「普段いかに手が洗えていないかを手洗いチェッカーで体験してもらうとともに、飲酒ゴーグルをつけ、飲酒後の視界がどう危険か体験してもらいました。体験後、健康意識のアンケートを行いました」

アンケート結果を踏まえて、「例えば、体験を通じた効果の世代ごとの検証などを進めたい」と新貝さん。また「阪大は研究の機会がたくさんあるので、研究したいなら阪大をお勧めします」と声をそろえる。

■ 学部学生による自主研究奨励事業 (大阪大学未来基金事業)

学部学生の自主的な研究マインドを育成することを目的として、平成27年度から開始した大阪大学未来基金による学生応援事業。採択された研究には、10万円を上限とした研究費の支給や、研究活動を指導してもらえるアドバイザー教員制度がある。阪大の全11学部が掲げる特色に応じた研究テーマのほか、所属学部を越えての研究も可能。

(本記事の内容は、2015年12月大阪大学NewsLetterに掲載されたものです)