東島

自主研究で難しいのは、テーマを決めることだと思います。皆さんはどのようにテーマを選びましたか。

東島

自主研究で難しいのは、テーマを決めることだと思います。皆さんはどのようにテーマを選びましたか。

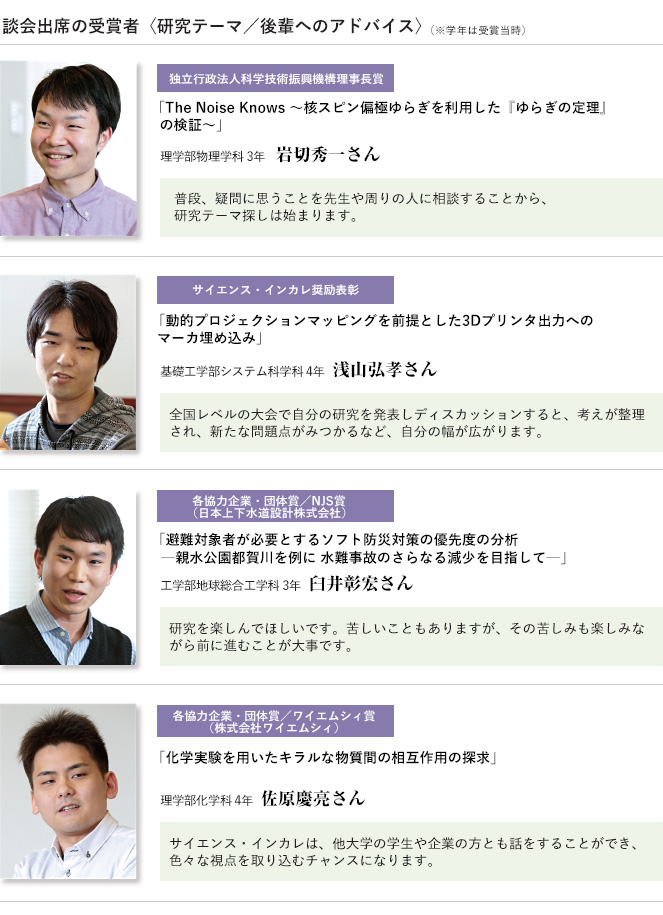

佐原 私は大学3年後期の授業で疑問をもった有機化学の教科書に記載されている内容について確認してみようとテーマに選びました。

岩切 物理の基本原理そのものと向き合いたいという気持ちがありました。3年の春に「ゆらぎの定義」を知って興味を持ち、ちょうどその頃に原子核のオナーセミナーがあったので、ゆらぎの定義と原子核実験を結びつけることができたら面白いと思ったのがテーマを決めた理由です。

浅山 私は小学生の頃からモノづくりが好きなので、卒論に関連するプロジェクションマッピングをプログラミングから自分で作っていくことにしました。その過程が本当に楽しかったですね。研究室では知らず知らずのうちに熱中して黙ってひたすら作業していたので、留学生からは「サイレントボーイ」と呼ばれていました(笑)。

臼井 私の場合は、東日本大震災が大きなきっかけとなりました。津波という大きな外力によって多くの人が逃げられなかったのですが、なかには本当は逃げられたのに逃げ切れなかった人もいる。そこに興味をもち、心理学の先生に尋ねると、外力と心理学を融合させた研究はまだないと聞いたので、そのための基礎研究をしたいと思いました。私は、子どもの頃から色々なことに興味があり、分からないことを知るのがすごく楽しいんです。

東島 それは研究の原点ですよね。どんなことに一番苦労しましたか。

佐原 サイエンス・インカレとは別に、卒業研究に関連する学会のための論文も書いていた時期で、同時進行で違う論文を書かなければならないのが、大変でした。3月は毎週何かを発表しているような状態でした。

岩切 私は、実験データが取れたのが発表の3週間ほど前だったんです。しかも発表の2日前にデータ解析の最初のステップでちょっと間違いがあることに気づいて、それからはずっと徹夜でパソコンとにらめっこです。発表当日もホテルでほとんど寝ずに解析をやり直し、資料を作って、一夜漬けのような状態で発表にのぞみました。

東島 挑戦してよかったと思うのはどんなことですか。

浅山 研究した成果を発表し、自分の言いたいことを80%でも120%でもなく、しっかりと100%全部伝えることができたことが、よかったです。将来、自分が就職して仕事をする上でも、いい経験になったと思います。

岩切 物理の中でも異なる分野の融合研究にチャレンジできたこと、またその中で、いろんな専門分野の人とディスカッションできたことが、すごくよかったです。

佐原 私は2年から出場しているので、1年ごとに自分の成長が確かめられました。専門科目などを勉強して分かることが増えると、友だちも増えて、色々な視点を持つためのいい機会になりました。

臼井 私も、違う学部の人などいろんな人に出会えました。別の角度から防災を研究されている人にも出会い 、 まったく違う視点で見られたことは今後の研究のためにも大きいです。

東島 理系に限らず、分野をまたがって研究するのは非常にいいことですね。論語に「学びて思わざれば則ちし、思いて学ばざれば則ちし」という言葉がありますが、自分の研究のことばかりを考えて授業の学びを疎かにするのもよくないし、また勉強ばかりしていたら新しいことを発見する目が育ちません。独りよがりになることなく、一人ひとりが自分のテーマを持って研究を進めれば、ますます素晴らしい大学になると思います。理系に限らず、全学部の学生に期待しています。

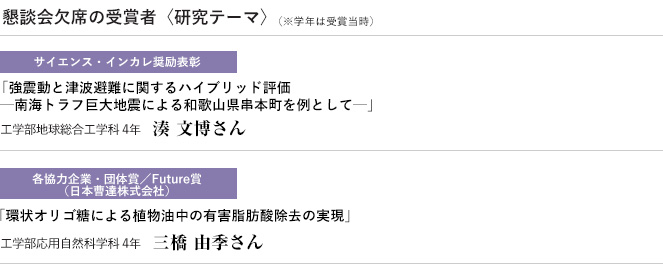

■ サイエンス・インカレ

サイエンス・インカレは、文部科学省主催の研究発表会。理系学生に自主研究を発表する場を提供することで課題設定・課題探究・プレゼンテーション能力を備えた創造性豊かな人材を育成することを目的に2011年から開催されている。サイエンス・インカレの元となったのは、大阪大学が主催した「リサーチフェスタ2010」。文部科学省が大学に委託して実施している「理数学生応援プロジェクト」へ参加する全国22大学の学部生を対象に行われた。この催しがきっかけとなり、自然科学を学ぶ全国の大学生、高等専門学校生に参加対象を広げて、毎年、サイエンス・インカレが開催されるようになった。

(本記事の内容は、 2015 年 6 月大阪大学 NewsLetter に掲載されたものです)