全長20㌢ほどの手作り自律走行型モデルカーで坂道、カーブなどの障害物が設けられたコースをいかに速く、脱線せずに走り抜けるかを競うカーレースだ。米国の半導体企業「フリースケール」が世界の各地域の大学生を対象に開催。シャーシや電子回路、開発ツールなどが企業から支給され、学生は3人1組のチームでレーシングカーの製作とプログラミングに取り組む。

全長20㌢ほどの手作り自律走行型モデルカーで坂道、カーブなどの障害物が設けられたコースをいかに速く、脱線せずに走り抜けるかを競うカーレースだ。米国の半導体企業「フリースケール」が世界の各地域の大学生を対象に開催。シャーシや電子回路、開発ツールなどが企業から支給され、学生は3人1組のチームでレーシングカーの製作とプログラミングに取り組む。

チームは、第1回に出場した大阪大学ROBOHANチームのノウハウを受け継いで改良し、静 岡・ 富士スピードウェイでの第2回大会に臨んだ。「先輩たちが熱心で、僕らは背中を押されて出場しました」と、プログラミングを担当した白井僚さん(工学部3年)は言う。

出場10チームの中には、前回優勝した東京大学の研究室チームも入っていた。レースには心理戦の側面がある。予選走行でライバル車の姿を見た時、「もしかすると勝てるかも、という思いが湧き上がった」。決勝で最後に走行したのも幸運だったようで、「あとは自分たちが思い切っていくだけだと、気が楽になった」。

出場10チームの中には、前回優勝した東京大学の研究室チームも入っていた。レースには心理戦の側面がある。予選走行でライバル車の姿を見た時、「もしかすると勝てるかも、という思いが湧き上がった」。決勝で最後に走行したのも幸運だったようで、「あとは自分たちが思い切っていくだけだと、気が楽になった」。

ゴールラインをオーバーランするとペナルティで減点されるが、自チームの車はペナルティを含めても勝てるようにリスクを覚悟で最後までスピードを落とさずゴールに突入。2位以下に大差を付けての圧勝だった。

各チームの財政状態もさまざまで、高価な3Dプリンターで制作した精密部品を搭載したチームも出場した。その中で、学生主体の課外活動チームであるTool Boxは低予算だ。「アルミの廃材も使って部品を作るんですよ」と、困難な現状をアイデアと工夫で乗り切った逞しい様子を明かしてくれた。

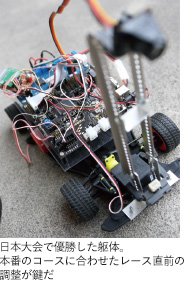

世界大会は韓国ソウルの大学校で開催され、初参戦。予選時とは条件が異なり、コースを認識するカメラの精度を高める必要があるなど、さらに高い技術と、それを支えるより頑丈な躯体が求められる。「コースにトンネルがあるなど、様々な点でハードルが高くなります。でも、自分たちでやれるところまで頑張りたい」と、意気込みを語ってくれた。

(8月末の世界大会では、残念ながら上位入賞はならなかったが、世界各国にできた友人たちと来年の再戦を誓い合った。決して教員に頼ることなく、先輩から後輩へ受け継がれていく技術と、各自の知的好奇心で力を磨く文化。彼らの今後にますます注目だ)

(本記事の内容は、 2014 年 9 月大阪大学 NewsLetter に掲載されたものです)