授業で企画準備 、 自主性高まり

このプロジェクトは12年4月にスタート。大阪大学出版会の創立20周年の企画としてのサポートもあり、10月には本格的な講義(基礎セミナー)「本をつくる」が開講。文理問わず学部生・院生も含め約30人が受講した。

当初は、「講義の模様を書籍化できたら」という教員の思惑でスタート。しかし学生から、「自分たちの提案で書籍の内容も決めたい」という流れができた。そして、講義が終了した今も学生有志がプロジェクトを継続している。

指導する全学教育推進機構の中村征樹准教授(科学史)は、「与えられたことをする講義ではなく、遠い目標に向けてすぐに結論の出ない緊張感、モノ作りの責任感をはぐくめた。彼らのイメージはどんどん広がり、教員が思っていた枠を超えました」と手応えを感じている。

プレゼンで厳しい審査 、 真剣に

講義では、フリー編集者、新聞社代表や阪大出身の書店員から書籍の魅力や、本が店頭に並ぶまでの工程に関する講義を受けた。

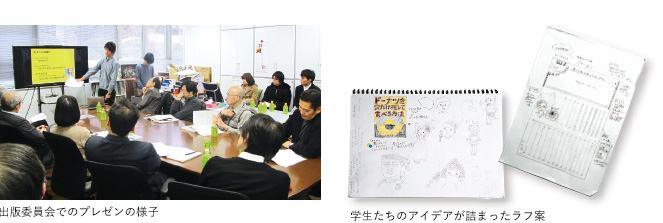

その後、自分たちで出版したい企画を4グループに分かれて準備し、実際に出版する企画を決めるコンペを実施し、それぞれ10分の発表をした。出版会や大手書店で構成した審査員による別室での審査会議後の講評では「詰めが甘い」など辛辣な意見もあったが、「ドーナツ」など二つの企画が残った。

その後、提案内容を改善し、大阪大学出版会の出版委員会でプレゼンに臨んだ。学内の教授が務める出版委員たちは、コンペ以上の厳しい基準で、内容の充実度や「売れるか否か」を判定する。厳しい意見がいくつも出たが、それでも学生たちは「読者に買ってもらうには、それに値する本を作らなければならないんだ」と前向きに受け止めた。様々な難所を乗り越え、「ドーナツ案」の出版許可を得た。

企画の確定で苦労したうえ、阪大の先生に原稿を依頼したり、素材がなかなか集まらなかったり、PR方法を探ったりと、学生たちはさらなる試練を経験。そしてついに、A5判、200㌻、初版2000部の「ドーナツ本」の上梓が決定し、一般書店にも並ぶ。

阪大の頭脳でドーナツ論じる

書籍は 、 「 ドーナツ の穴 」 について 、 阪大の頭脳が工学、美術、精神医学、化学、法学など各専門の観点から「物を切るとは、加工するとはどういうことか」「穴は消失しても記憶は保持する」「人類の精神がいかにして形作られたか」「有害物質PCBをドーナツ型『シクロデキストリン』を用いて除去する」「『ドーナツの穴を売ってはならない』という法律の有無」といったラインナップで、知識・知見を駆使して解き明かす内容。このほか、学生が先生にインタビューをして執筆した世界各地のドーナツコラムなど、盛りだくさんの内容となる。

同出版会の川上展代さんは「先生方には唐突なお願いでしたが、学生ならではの熱意が伝わってこのような企画に真正面から執筆してくださったものと感謝しています。普段は読者の立場である学生たちの意見は私にとっても非常に新鮮で、いい本になりました」と仕事の成果を語り、学生たちの「お姉さん」役として付き合ってきた日々を大切に思い返している。

「阪大生を作った100冊」

紀伊國屋書店と共同で

プロジェクトでは、出版と並行して多彩なイベントも展開。この企画に興味をもった紀伊國屋書店側が「何かお手伝いできることがあれば」と声をかけてくれた。そこで、阪大生はどんな本を読みながら育ち、感動を覚え、学んでいるのかを探る「阪大生を作った100冊」を企画。学内で書評アンケートを実施し107冊が集まった。

そのうちの約90冊が「一冊一会」として10月15日〜31日、紀伊國屋書店グランフロント大阪店で展示販売された。担当した山口裕生さん(法学部2年)は、「書籍との出会いなど、いい文章がたくさん集まり、それを反映するブックフェアを催せたのはうれしい。恋愛・友情などのテーマに絞った企画もしてほしい、などの反響も寄せられた。これからも取り組んでいきたい」と、一層の意欲を見せる。

「阪大生を作った100冊」の書評は、現在も紀伊國屋書店ホームページに掲載。「贈られた本」「大阪に関する本」など5分野に分け、大江健三郎、吉本ばなな、織田作之助、O・ヘンリーといったさまざまな作家の作品や童話などについて、阪大生が熱く語っている。

貴重な社会勉強にも 主体的に学べる環境で達成感を得る

「ドーナツ」企画に当初から中心メンバーとして関わっている平野雄大さん(工学部3年)に、苦労や喜びを語ってもらった。

「ドーナツ」企画に当初から中心メンバーとして関わっている平野雄大さん(工学部3年)に、苦労や喜びを語ってもらった。

─この企画はどのように生まれたのですか。

メンバーの一人が、以前インターネット上で話題になった「ドーナツを穴だけ残して食べるにはどうするか」という話を提案したところ、その矛盾のおもしろさにみなが飛びつきました。

─企画の準備や、出版作業での苦労は。

企画段階で厳しい批判を受けて、ショックを受けたこともありました。出版作業ではまず、先生方への執筆依頼が大変。当初はアポなしで研究室を訪れたので、半分以上は断られました。依頼メールを送るにしても、敬語の使い方すら分からず情けなかったです。でも、これらの経験を通し目上の人に対する礼儀、言葉遣いなどを身につけることができ、いい社会勉強になりました。また、コラム執筆ではインタビューの内容を文章に仕上げる難しさも実感しました。でも、全ての作業を通して、普段の学生生活ではできない体験ができたし、何と言っても「自分で本を作ったんだ」という大きな達成感を得ることができました。

─大阪大学を目指す高校生に魅力を。

─大阪大学を目指す高校生に魅力を。

大阪大学には、学生が主体で行っているイベント、プロジェクトがいろいろあるし、外部とコラボする機会も多い。勉強だけでなく、自分が動けるチャンスがたくさん見つけられる。さらに何をするにしても、先生方や職員の人が協力的で、努力を認めてくれる。「何か新しいことをしたい」という意欲的な人には、とてもいい環境の大学です。

(本記事の内容は、 2013 年 12 月大阪大学 NewsLetter に掲載されたものです)