新社屋ビルにも歴史を残し

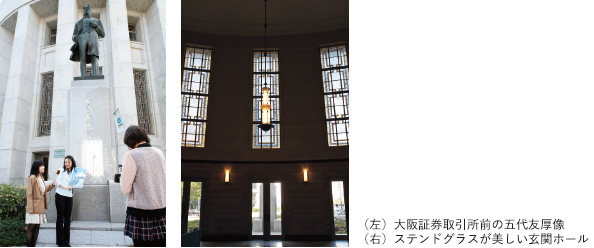

ビジネス街の大阪市中央区北浜1丁目交差点。その南東角に大阪証券取引所はある。重厚な石造りの玄関前には、大阪の街並みを見据えるように、五代友厚像が立つ。「明治時代に大証の前身・大阪株式取引所の設立に尽力し、数々の事業分野で商都・大阪の発展に貢献した人物」と同社広報担当、白井優子さんから教わった。

昭和10(1935)年建築の建物内に入ると、高い天井のゆったりした玄関ホール(アトリウム)は、縦長窓のステンドグラスが美しい。2004年の新社屋ビル建設の際にも取り壊さず残した一角で、「天井の装飾は、縁起がいい小判型になっています」と白井さん。さらに、大証のロゴマークは打ち出の小槌であることや、「のぼる」や「あがる」にかけて周辺には昔から鰻や天ぷら屋さんが多かったなどの「金運・縁起」をかつぐエピソードを聞かされ、2人は「へぇー」と見回していた。

17世紀「淀屋米市」が起源

マスコミ各社の経済担当が詰める記者クラブや、臨時の記者会見場(取材当日は中間期決算発表の真っ最中)のあるフロアを進む。会議室では矢田真博広報課長が、大証の歩みや証券取引所の業務などを紹介。日本での取引所の起源は、17世紀半ばに大阪で生まれ

た

「淀屋米市

」

とされる

。

後に「堂島

米会所」へ移ってからは、帳簿上の差金の授受による決済が行われ、それが今日の先物取引に引き継がれている。

マスコミ各社の経済担当が詰める記者クラブや、臨時の記者会見場(取材当日は中間期決算発表の真っ最中)のあるフロアを進む。会議室では矢田真博広報課長が、大証の歩みや証券取引所の業務などを紹介。日本での取引所の起源は、17世紀半ばに大阪で生まれ

た

「淀屋米市

」

とされる

。

後に「堂島

米会所」へ移ってからは、帳簿上の差金の授受による決済が行われ、それが今日の先物取引に引き継がれている。

合理化でデリバティブ強化

国内には東京、大阪、名古屋、札幌、福岡の5カ所に証券取引所があり、このうち東京と大阪は2013年1月に経営統合し「日本取引所グループ(JPX)」が発足、7月には現物取引のすべてを東京に集約した。来年3月には、東京のデリバティブ機能は大阪に移管し、派生商品に特化した取引所へと拡大する予定という。世界有数規模の株式現物市場である東京と、金融派生商品と言われる「先物取引」や「オプション取引」などのデリバティブ取引に強い大阪が補完し合い、総合的な市場取引においてアジアでナンバー1を目指す。

役割は企業への信頼感提供

同グループ東京証券取引所上場推進部の岡野豊課長は「企業は『上場』することのコストを考慮しなければならないが、一方で上場により企業の『信頼感』が高まり、従業員のモチベーションや取引先との関係にもプラスに影響します。企業に『信頼感』を提供する仕事であり、上場の勧誘、審査、市場の監視を進めています」と語った。

小野さんも平野さんも「一つの企業が同時に別の市場に上場できますか?」「有望性はあるがエビデンスには欠ける会社が上場するには、どんな審査をされるのですか?」などと次々に質問。知名度を上げ資金を集める目的で複数の上場を行う企業の例や、上場申請には2期の監査証明が必要で一定の運用期間は必要、などの説明を受けた。

ハンドサインも体験

大証での株の取引は、99年に全面的にシステム化されるまで、体育館のような広い立会場に大勢の証券会社社員らが集まって直接注文する方法だった。証券会社との連絡を担う社員と、カウンターのそばに待機し即座に口頭で注文する社員の間で使われたのが、手で銘柄や数を示すハンドサインだ。岡野課長から「買い」は手のひらを内側に、「売り」は外側に、などのサインを伝授された小野さんと平野さんは、さっそく「3千株売り」などのサインを実演し、「手商い」の時代に思いをはせているようだった。

取材の最後は、関係者しか入れない売買室をガラス越しに見学し、市場データを見つめ敏速に対応する職員たちの姿に触れた。平野さんは「起業を考えている友達がいて興味があり、上場の方法などを質問できて勉強になりました」と、小野さんは「普段触れることのない世界を見ることができ、楽しかった。一般の人も見学できるので、皆さんにもお勧めします」と話していた。

INTERVIEW─ 先輩に聞く

日本の企業広く応援したい

─入社の経緯を聞かせてください。

大阪大学基礎工学部化学応用科学科を卒業後、京都大学の大学院を経て2006年に入社しました。研究分野を生かした就職も考えましたが、「広く日本の企業全体を応援したいな」と考えた時に、大阪証券取引所が目に留まりました。上場は、優秀な会社がいろいろな人に支援してもらうチャンスであり、それを応援してみたいと思い、この職場を希望しました。

─どんなところにやりがいが?

今は取引管理室で、デリバティブの取引をリアルタイムで監視する仕事をしています。銘柄別に注文数量が表示された注文板を見ながら、突然おかしな数字が現れたら、正しい注文かどうか確認したり、場合によっては取引を止めたりします。先物市場は日本経済全体にも影響を及ぼしますから、誤った方向にいくと大変ですし、その点でやりがいや責任を感じます。1日4交代勤務で、常に監視を続けています。

─学生へのアドバイスを。

自分ができなかったことでもあるのですが、分野に関係なく、人と話す機会を大切にし、たくさんの本を読んでほしい。社会人になると、付き合いも読書も仕事に関連するものに偏りがちになる。また、仕事で外国人と英語で電話することも多く、学生の時に語学力をもっと身につけておけばよかったと思っています。

■ 株式会社大阪証券取引所

1949年会員組織の証券取引所として設立。前身は1878年からの大阪株式取引所。その起源は17世紀半ばの「淀屋米市」にさかのぼる。1987年国内初の株式先物市場開設。2001年に株式会社に組織変更。13年1月には東京証券取引所グループと経営統合、日本取引所グループ発足。市場デリバティブ取引業務や取引参加者の管理、新商品・新制度の導入、調査研究を行う。04年にできた現社屋ビルの下層階部分外観と玄関ホールは、1935年建設の旧市場館を保存している。大阪大学金融・保険教育研究センターには「デリバティブ取引とリスク・マネジメント」寄附研究部門を設置し、共同研究・人材交流も進める。現在、大阪証券取引所では、約10名の本学卒業生が活躍している。

(本記事の内容は、 2013 年 12 月大阪大学 NewsLetter に掲載されたものです)