日々の朝夕刊で、侃々諤々の議論

14階編集局では、社会部、経済部、運動部などが壁なしにつながっていて、声を掛け合うだけでも情報のやりとりがスムーズに進むという。その中央の長い机には、夕刊、朝刊ごとに各部のデスクが集まって、出稿予定などを報告。東京など他本社の原稿も含めて話し合い、どの記事を1面トップ、2番手に扱い、どれを運動面、社会面にするか、などの方針を決めていく臨場感にも触れた。出てきた原稿を紙面化するのは、編集制作センター。各面の担当者が、それぞれのパソコンで記事を編集し、見出しをつけて行く。

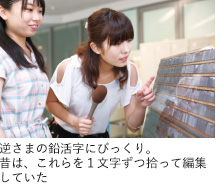

一方、2階の展示コーナーでは、約30年前まで使われていた鉛活字が1文字ずつ逆さまになっていることに、学生たちはびっくり。このほか1955年にヘレンケラーが本社を見学した写真、じゃばら式のカメラなど、歴史を示す展示物に見入った。「新聞が届くまで」のビデオを見て、編集局だけでなく広告局、販売局の仕事や地元の販売店を経て、新聞が各家庭に届けられる経緯を学んだ。

一方、2階の展示コーナーでは、約30年前まで使われていた鉛活字が1文字ずつ逆さまになっていることに、学生たちはびっくり。このほか1955年にヘレンケラーが本社を見学した写真、じゃばら式のカメラなど、歴史を示す展示物に見入った。「新聞が届くまで」のビデオを見て、編集局だけでなく広告局、販売局の仕事や地元の販売店を経て、新聞が各家庭に届けられる経緯を学んだ。

外国語学部1年の中野聡美さんは「一つの記事にこれだけの労力をかけ、1面トップから隅々の記事まで、侃々諤々の議論が繰り広げられていたのですね」と驚いていた。

地域差で締め切り、紙面が変わる

この後、記者31年目の嶋谷泰典さん(83年法学部卒業)が、記者の生活や新聞作りなどについて説明。同じ日の毎日新聞でも、中四国、京都市・神戸市、本社周辺の大阪市など地域によって、「新聞の締め切り時間が最大約4時間異なる」と解説。3年前のサッカーW杯の日本の試合では、最早版ではキックオフすらない時点、最終版では日本の敗退が決まった時点の紙面を示した。このほか、毎日新聞は日々の政治・経済・事件に加え、海外難民の子どもたちの生活・実情などを毎年ルポしている活動▽新聞を毎日読むことが学力向上につながり、大学の就職担当教授が「新聞閲読がコミュニケーション力につながり、面接試験でも力を発揮できる」と指摘していること▽メモの取り方や原稿の書き方のコツ─などを紹介した。

見学の圧巻は、地下5階にある輪転機場。巨大な輪転機が1秒間に28部、1時間10万部のペースで刷り上げ、コンベアなどによって発送場、トラックヤードに運ばれる工程に感嘆の声を上げていた。

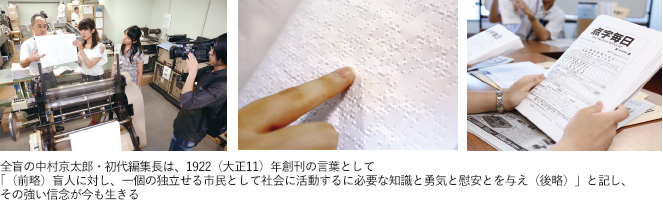

世界で唯一、点字新聞を発行

また、点字毎日新聞の編集・制作工程も見学した。点字で印刷した「指で読む新聞」。一般記事の転用でなく、視覚障害関連を専門記者が取材しそれを週刊で発行しているのは、日本で点字毎日だけであり、世界でも例をみないという。同紙の担当者は、点字がつぶれないように手作業で折られていること▽視覚障害者が全国に約30万人いて、そのうち点字を読める人は1割ほど▽点字は、六つの点の配置だけで各言語を表現していることなどを説明。外国語学部2年の平野美優さんは「目の不自由な人のために、厳しい採算のなかで発行し続けられていることに感動。障害者についての情報をもっと紹介してほしいし、私も発信していきたい」と語った。

「事件取材は、つらいが不可欠」

本社に続いて、事件取材の最前線である同市中央区大手前、 大阪府警本部内毎日新聞ボックスを訪問 。担当キャップたちから「大阪は事件が多くて、街頭犯罪数が日本一。素早く対応するため、当直者を含めて24時間態勢で警戒しているとともに、捜査状況を追う夜回り・朝駆け取材を日々行っている」「事件の現場や遺族取材は、どれだけ経験してもつらい。遺族を訪ねても追い返されるのが大半で、事件取材は基本的に喜んでいただけることはない。それでも、事件の真相や当事者の苦しみを伝えるために続けなければならない」などと、実情を知らされた。工学部2年の藤本紘平さんは「刑事ドラマのような甘い世界でない。事件記者の精悍な顔つきに圧倒されたし、とてもいい経験になった」と語った。

マイクを手にビデオレポートを続けた外国語学部2年の福満真帆さんは「取材の苦労、えん罪の危険性など、生々しく聞かせてもらえた。情報は決して一つから導かれるものではないので、新聞などいろんなメディアに接しながら、自分で善悪、白黒、是非を判断していかなければならない」と締めくくった。

INTERVIEW─ 先輩に聞く

素晴らしい展覧会をつくっていきたい

─新聞社の事業を志した経緯を教えてください。

大阪大学文学部で美術史の先生に展覧会を薦められたのを機に、日本美術史を専攻し、美術展を手がける仕事にあこがれました。大学院文学研究科を08年に卒業して、毎日新聞社に入社。東京の人事部、事業部を経て、昨年10月に大阪事業部に赴任しました。

─どんなお仕事ですか。

美術館の学芸員などと協力しながら 、 展覧会をつくっていきます 。 作品の出品交渉をしたり輸送方法を考えたりするほか 、 どういった客 層・ 年代に来場してもらえそうか予測して、どういう広報を進めるかなども考え、一つの展覧会を開くだけでも、非常に幅広い仕事が求められます。美術館側からの要請に応じるだけでなく毎日新聞側からもいろんな提案を出して、皆さんに喜んでもらえる素晴らしい企画を生み出していきます。

─学生時代の勉強が役立っていますか。

美術史を学んでいたので、展覧会にかかわる事業などに生かせています。もちろん、専門以外の学習も役立っています。

─後輩にメッセージを。

学生時代に持った目標・夢と現実とは異なることが多いです。でも大学で学んだことやいろんな経験が、社会では何らかの形で生かされるので、それらを大事にしながら楽しい学生生活を送ってもらいたいです。

■ 株式会社毎日新聞社

1872年に創刊した東京日日新聞を起源とする、日本最古の日刊紙。88年に発行が始まった大阪毎日新聞は、後の首相となる原敬も社長を務めた。両紙は1911年に合併し、戦時中の43年に東日・大毎の題字が「毎日新聞」と統一された。96年に全国紙で初めて、記事に記者の署名を原則入れるようにし、2000年には第三者機関が報道をチェックする「開かれた新聞」委員会を設置した。編集部門の新聞協会賞を、「旧石器発掘ねつ造」「大相撲八百長問題」など最多の26回受賞している。大阪大学卒業生は、約30名。本誌をはじめ、さまざまな企画を大阪大学と共同で実施している。

(本記事の内容は、 2013 年 9 月大阪大学 NewsLetter に掲載されたものです)