特別対談「適塾175周年」

村田 路人 文学研究科教授(日本近世史) 適塾記念センター教授

平野 俊夫 大阪大学総長

適塾が残した緒方洪庵の偉業・遺志伝え

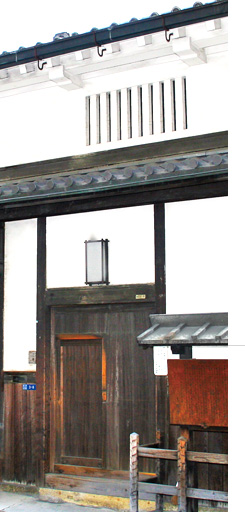

金融取引の中心地として長い歴史をもつ大阪・北浜。にぎやかなオフィス街のただなかに、「適塾」は静かにたたずんでいる。医師であり蘭学研究の第一人者であった緒方洪庵(1810–1863)が、1838(天保9)年に開いた私塾である。全国各地から多くの入門者がここに集まり、争うようにして学問に励んだ。そのなかに福澤諭吉、大村益次郎など、幕末から明治初期にかけた激動の時代に、蘭学・医学の枠を超えて活躍した人物が多数いたことはよく知られている。

大阪大学の原点は、この適塾まで遡る。今年は適塾開設から175年。大阪大学創基175周年とも言える年である。大阪大学は22世紀に輝くために、今、適塾から何を学ぶべきなのか。文学研究科の村田路人教授(日本近世史)をゲストに、平野俊夫総長が熱い想いを語った。

「蘭学を学ぶなら適塾」だった

平野

北浜の適塾から、村田先生に適塾と大阪をめぐる話をいろいろとお話していただこうと思います。

平野

北浜の適塾から、村田先生に適塾と大阪をめぐる話をいろいろとお話していただこうと思います。

村田

緒方洪庵は、最初大坂の瓦町に家を借りて、適塾を開きました。1838(天保9)年のことです。門人があまりに増えて手狭になったため1845(弘化2)年、当時は過書町といったこの地に町家を購入したのが現在の適塾です。瓦町の適塾は、現在の適塾から南へ600メートルほどのところにありました。

平野

ものすごい数の門下生がいたそうですね。

村田

門人帳である姓名録に記載された人数だけでも636人、このほか、姓名録に載っていない塾生もたくさんいたことが、さまざまな史料によって確認されており、総数は1000名を超えると推定されています。塾生以外に、洪庵に個人的に教えを請うた者もいると考えられます。

平野

住み込みの学生は、2階にいたのでしょう?

村田

寄宿塾生が寝起きしていた大部屋などの広さは60畳ほどといわれています。1人につき畳1畳という割り当てでしたので、最大60人くらいが寝起きしていたのでしょう。

平野

当時「蘭学を学ぶなら洪庵のところだ」という評判がたっていたのでしょうね。

村田

洪庵は、適塾を開く前には大坂だけでなく江戸や長崎でも勉強して、蘭医学者としてのレベルを極めた人です。その頃は、全体的にみればまだ江戸の方が蘭医学のレベルが高かったのです。ところが開塾して数年たつと、逆に江戸や関東からも人が来るようになりました。洪庵の江戸での師であった坪井信道の子信友もその一人です。

平野

そういえば、手塚良庵は確か手塚治虫の曾祖父でしたよね。彼も江戸出身ですが、適塾に入門しています。『陽だまりの樹』という作品に描かれているのを、私も読みました。

天然痘の蔓延を防いだ種痘事業

村田

洪庵は当時、大量の死者を出していた天然痘の予防のため、種痘事業に尽力しました。1849(嘉永2)年、バタビアから長崎に届いた牛痘苗(ワクチン)を入手し、その年のうちに古手町(今の道修町)に種痘所である除痘館を開いています。その後、1860(万延元)年に除痘館を適塾の南側に移転しました。

平野

洪庵の業績という点では、種痘事業やコレラ治療について書かれたものを読むと特に大きな感銘を受けます。

村田

私も、洪庵の数多い功績のなかで種痘事業が最も重要だと思います。除痘館を開いた時、洪庵は数えで40歳。脂が乗っている時期だったのでしょうね。

平野

天然痘の予防・治療の歴史をひもとくと、18世紀半ばにジェンナーによって、牛痘(天然痘によく似た牛の感染症)にかかった牛の膿を用いた種痘法が開発されました。しかしいくら効き目があると言われても、当時は種痘をすると体から牛の角が生えてくるという迷信が強かったそうです。洪庵に対しても、そういった面の抵抗があったはずです。そのなかで信念と使命感をもって事業を進めるのは、大変なことだと思います。

「己の為に生活せざるを医業の本体」

村田

確かにそうですね。やはり後世に残る仕事だったといえます。

平野

「扶氏医戒之略」(ドイツの医学者フーフェランドの内科書の巻末にある医師に対する戒めの部分を洪庵が12カ条に要約し、門人達への教えとしたもの)を読むと、感動しますね。「人の為に生活して己の為に生活せざるを医業の本体とす」「病者に対しては唯病者を視るべし。貴賎貧富を顧みることなかれ」など、医者にとって一番大事なことが書かれています。こういった洪庵の教えが適塾で学ぶ門人達に受け継がれていったのでしょうね。

村田

塾生たちが洪庵の種痘事業をどのように見ていたのかということについては、詳しいことは分かりません。が、身を挺して種痘事業に取り組む洪庵の後ろ姿を見て、塾生たちは大きな影響を受けたはずです。洪庵は蘭学だけでなく、医師としての社会的責務や人としての生き方を、その行動を通して塾生たちに教えたと思います。

平野

当時はコレラも怖い病気でしたね。安政時代には大流行して、コロリと言われて、何万人もの人が死にました。そのなか必死で治療法を探し求め、1858(安政5)年には『虎狼痢治準』を刊行して、予防・治療を実践していく。これも命がけの仕事ですよ。

自由な気風、大坂が学問育てた

村田

当時の江戸は将軍のお膝元で幕府がありましたから、「お上」や「官」というものの重みというのは非常に大きなものがありました。また、巨大政治組織である幕府の構成員であった旗本・御家人に加え、参勤交代制度により諸藩の武士も多数おり、武士の存在感は圧倒的でした。しかし、大坂はそうではありません。最近、近世史学界では、大坂にも武士が意外にたくさんいたことが強調されるようになってきましたが、基本的には大坂は商工業者の町でした。そういうところから自由な気風が生まれたということはありますね。

村田

当時の江戸は将軍のお膝元で幕府がありましたから、「お上」や「官」というものの重みというのは非常に大きなものがありました。また、巨大政治組織である幕府の構成員であった旗本・御家人に加え、参勤交代制度により諸藩の武士も多数おり、武士の存在感は圧倒的でした。しかし、大坂はそうではありません。最近、近世史学界では、大坂にも武士が意外にたくさんいたことが強調されるようになってきましたが、基本的には大坂は商工業者の町でした。そういうところから自由な気風が生まれたということはありますね。

平野

大坂はよく町人文化の町、と言われますね。

村田

たとえば、江戸時代には「大名貸し」といって、有力商人が藩に、お金を貸すことがよくありました。その大名貸しを最もよく行っていたのが大坂の商人で、彼らの力が強かった。もっとも、商人にしてみれば大名に踏み倒されることもありますから、リスクを冒して金を貸していたということなのですが。

平野

大坂商人たちは、手に入れたお金を全て自分のために使ったのではなく、学問や文化、いわば公共のために寄付していたのですね。懐徳堂のような「人のため、道のため」の学問所も商人が支えた。そういう町人文化があったのでしょうね。

村田

懐徳堂は、五同志といわれる有力商人たちの出資によって建てられました。このように、大坂の学問・文化発展の背景として大坂町人たちの力を無視することはできません。ただ私は、学問や文化が大坂で栄えたのは、各藩の蔵屋敷の存在も大きかったと思っています。江戸時代の大坂の地図を見ると、堂島川や土佐堀川に沿って各藩の蔵屋敷がずらりと建ち並んでいます。適塾の北向かいも、かつては彦根藩と南部藩の蔵屋敷でした。阪大中之島センターは久留米藩蔵屋敷跡に建っています。福澤諭吉は豊前中津藩の大坂蔵屋敷で生まれましたし、備中足守藩出身の洪庵が大坂に出たのも、きっかけは父親が足守藩蔵屋敷に勤めたことでした。また蔵屋敷は、国元から出てきた藩士の子弟が身を寄せる拠り所でもありました。福澤も、最初は中津藩蔵屋敷から適塾に通っていました。蔵屋敷の武士たちのなかには学問・文化に関心を持つ人も多かったので、蔵屋敷の存在が大坂で学問が花開く土壌になったのだと考えられます。

「目的なしの勉強」に打ち込む

平野

蘭学塾は江戸にもありましたが、適塾には「大坂的」なところがありますか?

村田

その点については、福澤諭吉が適塾時代を振り返って「目的なしの勉強」ということを言っています。大坂では、江戸のように学問が立身出世に直接つながっておらず、却って塾生たちを猛勉強に駆り立てたというのです。これは真実の一面を言い当てていると思います。

平野

「江戸では出世のために学び、大坂では学問のための学問をやっている」ということですね。そういう実利を離れたところが素晴らしい。

村田

一方では実利もありました。地方出身の医者の子弟が、蘭学を学んで地元に帰り、医業を継ぐ。これは実利ですね。

平野

そうですね。大村益次郎の場合も、最初は実利でしたね。

村田

著名な門下生だけに目がいきがちですが、多くの塾生が適塾で学んだ後に郷里に帰って医者となり、地域医療や種痘事業に貢献したことの歴史的意義は大きいですね。

適塾に大阪大学のルーツ求める

平野

司馬遼太郎は『花神』の冒頭で、適塾のことを「因縁から言えば、国立大阪大学の前身」、また緒方洪庵のことを「校祖」であると記しています。1869年、洪庵の息子惟準を院長とした大阪仮病院に受け継がれ、そこから発展して1915年に大阪府立医科大学、1931年に大阪帝国大学が誕生しました。まさに適塾は、大阪大学のルーツですね。

平野

司馬遼太郎は『花神』の冒頭で、適塾のことを「因縁から言えば、国立大阪大学の前身」、また緒方洪庵のことを「校祖」であると記しています。1869年、洪庵の息子惟準を院長とした大阪仮病院に受け継がれ、そこから発展して1915年に大阪府立医科大学、1931年に大阪帝国大学が誕生しました。まさに適塾は、大阪大学のルーツですね。

村田

司馬遼太郎が小説に書いていることが学問的に正確なのか、という点に関しては、研究者として少々疑問点もありますが、少なくとも学問を総合化していこうという大阪大学の最初のかたちが適塾にあったということは、言えると思います。

阪大生はきちんと訪れ、受け継ごう

平野

適塾は「地域に生き世界に伸びる」という精神の原点だと思います。今後大阪大学が「21世紀に生きる適塾」として研究・教育活動を発展させていこうとする時、適塾から何を受け取り、未来につなぐべきか。それを私たちはしっかりと考えていかねばなりません。今の阪大生は意外と知りません。「君たちの前には緒方洪庵や福澤諭吉、大村益次郎、橋本左内など、すごい先輩たちがいたんだよ」と講義で話すと、大抵びっくりします。学生はもっとこの場所を訪れてほしいなあ。

村田

大阪大学は現在、この貴重な文化遺産の管理・運営にあたっています。かねがね私は、適塾の建物が今あるのは「二重の奇跡」だと言っています。まず、江戸時代の蘭学塾で残っているのはここだけです。さらに、大坂の町人の町家としても、ほとんど唯一の遺構です。大阪大学の歴史、大坂の歴史を知る上でも、また建築史的にも価値のある史跡ですので、ぜひ足を運んでほしいと思います。

平野

今日はどうもありがとうございました。