合氣道部

▲道場に整列する部員たち。前列中央が川辺師範

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

大阪大学には公認の学生団体は体育系57、文化系71があり、さまざまなキャンパス活動を展開しています。卒業生の皆さんから「今の現役生がどんな活動をして、頑張っているのか知りたい」との意見が寄せられていることから、各団体について紹介していきます。

第2回は、合氣道部に登場してもらいました。厳しい稽古と心身の鍛錬を積む合氣道部が、2年後には発足60年の節目を迎えます。由緒ある歴史を支えてきた部員は、意外にも大半が大学入学後に初めて道着に袖を通した学生たち。「相手の力を利用しながらでないと技は決まらない」という奥義に魅せられてきました。第58代主将を務める小峠陸登(ことうげ・りくと)さん=基礎工学部3年=は、新型コロナウイルスの影響で稽古の自粛が続く逆境のなか「今年の1年生が創部60周年の中核になる。合氣道の素晴らしさを広めていきたい」と、稽古再開と新入部員の獲得に意欲を見せています。

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

道場の台風被災や部員不足など乗り越え

合氣道部は1962年12月に同好会として発足し、64年4月には部に昇格。道場に多くの青春の汗をしみこませてきました。現在の柔道場の前身である道場「有備館」が65年秋の台風で崩壊したため箕面に仮稽古場を求めたり、約20年前には主将の年代が一人だけになってしまったり、存亡の危機も乗り越えてきました。

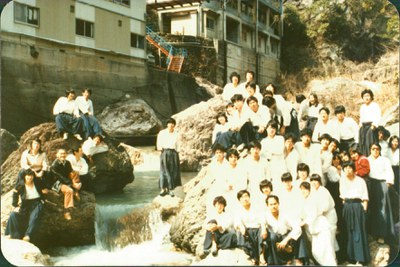

コロナ禍に入るまでは毎週火・木・土曜の3日間、道場を共同使用する柔道部と曜日・時間帯を調整しながら、受け身や技の稽古を積んできました。道場には扇風機しかないので、夏場は特につらい期間となりますが、熱中症には特に気をつけて休憩などにも万全の配慮。部員数は1~3年生で男女計20人前後を維持し、入部2年以内には初段位を獲得できる域に達します。合宿も盛んで、学内では年2回、3泊4日の鍛錬に励み、普段はできないランニングや筋力トレーニングなど基礎体力も鍛えます。そして夏には長野・白馬で、春には香川・小豆島や和歌山・串本などで学外合宿も。朝6時に起床して午前と午後に稽古に励む一方で、夕食後の仲間との歓談や合宿終了後の観光など、学生時代に欠かせない素晴らしい思い出も刻むことができます。部費の捻出にも頭を悩ませますが、毎年の学祭で出店して資金にあてながら、その準備や一体感もまた一つの部活動の楽しいひとときになります。

▲稽古で男女それぞれに技術を高め合う

▲合宿での厳しい稽古の後、懇親会が楽しみだ

▲学祭への出店にも精を出し、部活動費に充てる

大半が初心者、大会優勝の実力

2019年度も、学生連盟演武大会で男子「段の部」「級の部」最優秀賞、総合優勝や大阪武育会本部総合演武大会で女子新人の部最優秀賞など、そうそうたる成績を残しました。

部員にはまれに、小学校のころから道場通いをしてきた猛者もいますが、ほとんどは大学での初心者。新入生勧誘では凛々しい道着姿で1年生に声をかけ、「決して危険なスポーツではなく、むしろわが身を守り、自身を鍛えることができる」と優しく解説し、体験入部なども工夫してきました。

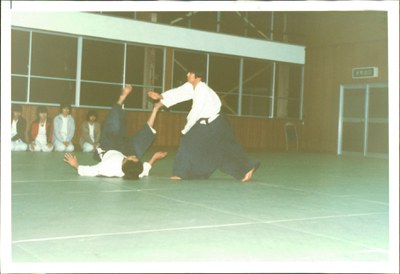

小峠主将もその一人。小中高の水泳部、弓道部活動を経て「大学ではまた違う世界をのぞきたい」と、飛び込みました。「合氣道は自分の腕力だけでは技を決められない。相手の力を利用して倒すそのだいご味に、女性や体力に自信のない人でも魅せられます。それを一度体験してもらえたら、その驚きと楽しさにとりつかれるんです」と語ります。

コロナの逆境乗り越え「再び舞台で感動を」

長い歴史を支えてきたのは、多くの先輩たちの力によるところが大きいです。5年に1度の式典には、100人以上が参加してくれます。現在もOBの川辺茂樹師範、藤田佳久コーチが本格的に指導してくださることで、技も磨かれます。多士済々な諸先輩を輩出していて、病院長を務めていらっしゃる方も。陰に陽にさまざまな支援をいただいていることに、部員は感謝を忘れません。

今年3月に主将に就任してから、コロナ禍によってずっと自粛を余儀なくされてきた小峠さんですが、いつでも稽古再開できるよう、入部希望者との連絡や稽古場の確保などに気を配っています。「合氣道を通じて努力の大切さを身につけ、諦めるとか途中でやめるというような思いはなくなる。後々の人生にもきっと生きてくるこの精神を、私自信大切にしながら、後輩にも伝えていきたい」と、創部60周年を見据えています。

▲和歌山・串本での合宿(1982年3月ごろと推察)

▲見事な技が決まる(1983年3月ごろと推察)