画家には教養が大切

「大阪大学では、私は褒められた学生ではなかったんですよ。フランス語が聞こえてくると、仏文出身ということが申し訳なくて、逃げ出したくなる」。学生時代の話題に水を向けると、なんとも照れくさそうに笑う。

油絵を始めたのは、大阪府立大手前高校の頃。3年生で、小磯良平画伯らが率いる新制作派(のちの新制作協会)の展覧会に入選した。画家としての人生をスタートさせようと思った中村さんだが、小磯氏の「これからの画家には教養が大切だよ」という一言がきっかけとなって、大阪大学へと進んだ。

入学した頃は、1日に7〜8時間は絵を描いた。「疲れたら、休憩のために大学へ行って勉強していた。全く、とんでもない学生でしたね」。

表現に迷い 、 悩むことが何度もあった 。

「テクニックを追い求めても、なかなか手応えがなかった。最も苦しんだ時に、フランスの哲学者アランの『幸福論』を読みました」。そこに「どんな仕事にもうまくいかない時期はあるが、それを乗り越えると、仕上がった瞬間に突然よくなる」という表現を見つけた。「不本意なことの連続でも、最後はよくなると信じる。この楽観主義に支えられ、今までやって来られたように思います」

中村さんにとってフランス文学は、単なる休憩ではなかったようだ。

売るための絵は描かない

中村さんは自らが追い求める「風景」だけを、つねに圧倒的なスケールで描く。西行に憧れて、吉野の桜を描き続けた時期もある。四万十川や土佐の海を描いていた時期もある。50代は、富士山に挑んだ。風景の向こうに、生命、人の営みがある。人物はほとんど描かない。

大きな絵を売らなかったのは、欲がないのかと言われるが、「いや、実はとても欲張りなんですよ。自分の描いた絵はシリーズごとにまとめておきたい。ばらばらにしたくないのです」。

好きな色が、どんどん変わっていくそうだ。「若い頃は緑色を好んだ。それがいつしか緑を捨て、茶色、イエローになり、さらに白色へ移りました」。最近その白色も離れて、次の色に変わっていこうとしている。「次は何色を中心に描くのですか」と訊ねても、楽しそうに笑うだけだ。

四大文明の「水」を描く

60歳の時、5年ずつ20年かけて、世界四大文明発祥の地に流れる「水」を描こうと発心した。

そして、初めての海外旅行はアフリカ。1年間、ナイル川の源流から河口までをたどる旅。スーダンでは日中は摂氏50度になる猛暑の砂漠でスケッチを行った。60代後半はパキスタンを拠点に、インダスシリーズの制作に取り組んだ。

黄河シリーズにとりかかったのは、70歳を越えてからだ。源流へと遡る旅は、地元の人もあまり訪れない場所が多く、途中ガイドが7人代わったという。このシリーズは、日中国交正常化40周年記念行事「黄河─中村貞夫展」として、2012年5月、日本人画家として初めて北京の中国国家博物館で開催された。

その年の夏は、シリーズ最後の地、メソポタミアへの取材旅行を行った。二つの大河・チグリス、ユーフラテスは、政情不安が続くイラク、シリア、トルコを流れる。やっと入国できたのはトルコだけだった。

「この旅では河だけでなく、ノアの方舟の伝説が残る聖なる山・アララト山を描きたかった」

人のために生きてみたい

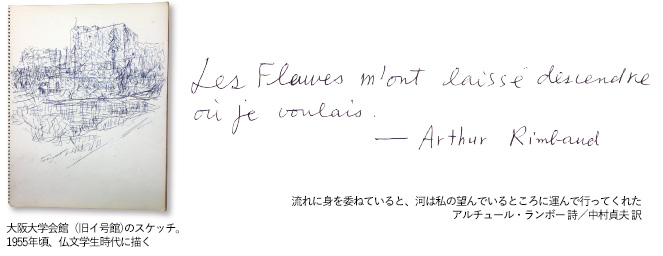

アララト山を描く旅の移動中、機内預かりの画材が入った荷物を紛失する出来事があった。落ち込んでしまうのが普通だが、中村さんはこれで新しいことが始められると思った。「使い慣れた筆も、絵の具も紙も失った時、不思議なことにすがすがしい気持ちがしました。得意な道具だけ使っていると新しいことが始められないよ、と神様が教えてくれたように感じたのです」。ホテルでもらったボールペンとコピー用紙でアララト山を描いた。その時のスケッチをもとに今、アトリエでメソポタミアの作品に取り掛かる。

「これからはもっと、人のために生きてみたいと思うのですよ」。これまではひたすら自分の絵を追い求めてきたが、今は万人に備わっている「芸術に向かう心」を引き出してみたい心境だという。アトリエ近くで遊びまわる子どもたちとも一緒に絵を描いているかもしれない。

(本記事の内容は、2013年3月大阪大学NewsLetterに掲載されたものです)