○大阪大学放射性同位元素の販売業に係る放射線障害予防規程

(目的)

第1条 この規程は、大阪大学(以下「本学」という。)における放射性同位元素を業として販売する際に、放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号)(以下「法」という。)に基づき、放射線障害の発生を防止し、公共の安全を確保することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、本学における放射性同位元素の販売に関する放射線業務に適用する。

(1) 「販売業」とは、法第4条の規定に基づき放射性同位元素を業として販売することをいう。

(2) 「放射線施設」とは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号)第1条第9号に定める使用施設、貯蔵施設又は廃棄施設をいう。

(3) 「取扱等業務従事者」とは、各放射線施設において、放射線同位元素等の運搬等の取扱等に従事する者をいう。

(他の法令等との関係)

第4条 販売業については、この規程に定めるもののほか、法令及び本学の諸規程に定めるところによる。

(放射線障害防止に関する組織及び職務)

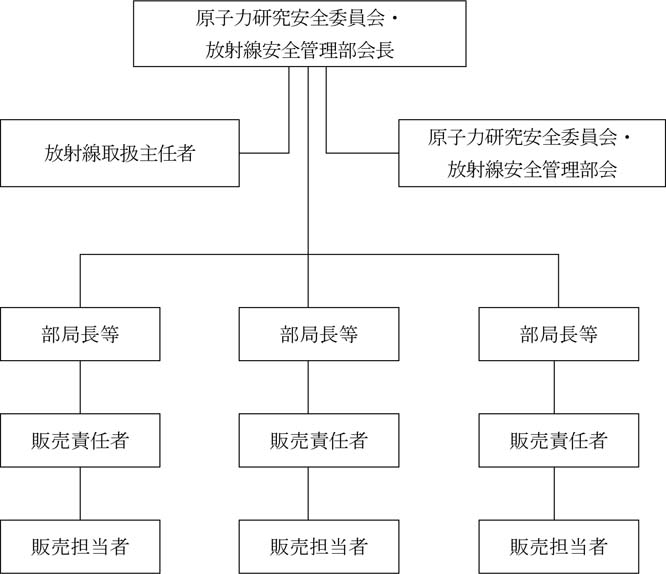

第5条 原子力研究安全委員会・放射線安全管理部会(以下「安全管理部会」という。)の部会長(以下「安全管理部会長」という。)は、本学における放射性同位元素の販売業に係る放射線障害の防止に関する安全管理の責任を有し、業務を総括する。

2 本学における販売業に係る放射線障害の防止に関する組織は、別図1に掲げるとおりとする。

3 本学における販売業に係る放射線障害防止に関する事項は、安全管理部会が審議する。

(販売所の開所及び閉所)

第6条 部局の長は、新たに放射性同位元素を販売しようとするときは、あらかじめ安全管理部会に販売所開所の承認を受けなければならない。

2 販売所の属する部局の長(以下「部局長」という。)は、放射性同位元素の販売を終了しようとするときは、あらかじめ安全管理部会に販売所閉所の承認を受けなければならない。

3 安全管理部会長は、前2項の承認を行ったときは、総長にその旨報告するものとする。

4 総長は、前項の報告があったときは、原子力規制委員会に届け出なければならない。

(販売業の変更)

第7条 部局長は、販売所における放射性同位元素の販売核種、数量、用途別区分、物理的性状、化学形等を変更しようとするとき、あらかじめ安全管理部会に変更内容の承認を受けなければならない。

2 安全管理部会長は、前項の承認を行ったときは、総長にその旨報告するものとする。

3 総長は、前項の報告があったときは、原子力規制委員会に届け出なければならない。

(放射線取扱主任者の選任)

第8条 安全管理部会長は、販売業に係る放射線障害の防止について監督を行わせるため、放射線取扱主任者(以下「主任者」とする。)を置く。

2 前項の主任者を複数名置くときは、統括主任者と実務担当主任者を置く。

3 主任者の選任については、本学の教職員のうち第1種、第2種又は第3種(一般)放射線取扱主任者免状を有する者の中から総長が行うものとし、総長はこれを安全管理部会長に専決させるものとする。これを解任するときも同様とする。

4 安全管理部会長は、前項に掲げる選任又は解任を行った場合は、速やかに総長に届け出るものとする。

(1) 本規程の制定、改廃等への参画

(2) 法令に基づく申請、届出及び報告の審査

(3) 立入検査等の立会い

(4) 安全管理部会長に対する意見の具申

(5) 販売業に関する帳簿及び書類の監査

(6) 関係者に対する関連法令及び本規程の遵守のための措置

(7) その他放射線障害防止に関する必要事項

7 主任者(主任者を複数名置くときは統括主任者)は、安全管理部会の開催を要求することができる。

(放射線取扱主任者の代理者の選任)

第9条 主任者が旅行、疾病その他の事故によりその職務を行うことができないときは、その期間中職務を代行させるため、主任者の代理者を置く。

2 主任者の代理者の選任又は解任は、総長が行う。

3 総長は、主任者の代理者の選任又は解任について、原子力規制庁へ届けなければならない。ただし、代理の期間が30日未満の主任者の代理者の選任又は解任については、この限りではない。

(部局長の職務)

第10条 部局長は、主任者の監督の下に販売業に係る放射線障害の防止に関する業務を総括し、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 販売業に係る帳簿の記帳の確認及びその保管

(2) 関係者への指導及び指示

(3) 危険時、事故時及びその他の異常時の措置

(4) 本規程の改廃に関する立案

(5) 立入検査等の立会い

(6) その他放射線障害防止に関する必要な事項

(販売責任者)

第11条 販売所の属する部局に販売責任者を置く。

2 販売責任者は、主任者の監督のもとに部局長と協力し、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 販売業に係る帳簿の記帳の確認

(2) その他放射線障害の防止に関する必要な事項

(販売担当者)

第12条 販売担当者は、販売責任者の指導のもと放射性同位元素の譲受、販売、譲渡、保管、運搬、廃棄及びそれらに関する帳簿の記帳等の業務を行う。

(管理状況の報告)

第13条 安全管理部会長は、年度ごとに放射線管理状況報告書を作成し、主任者の確認を経た上で、所定の期日までに総長を通じて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

(保管の委託)

第14条 販売責任者は、販売のための放射性同位元素の保管について、密封されていない当該放射性同位元素の貯蔵に係る原子力規制委員会の許可又は承認を有する放射線施設に委託する。

(廃棄の委託)

第15条 販売責任者は、販売のための放射性同位元素等の廃棄について、放射性同位元素の廃棄業の許可を受けた廃棄業者に引き渡すことによって行わなければならない。

(記帳及び保存)

第16条 販売責任者は、次の各号に掲げる事項について、販売担当者に帳簿の記帳をさせなければならない。

(1) 譲受、販売又は譲渡

ア 放射性同位元素の種類及び数量

イ 放射性同位元素の譲受、販売又は譲渡年月日及び相手方の氏名又は名称

(2) 保管

ア 保管を委託した放射性同位元素の種類及び数量

イ 放射性同位元素の保管の委託年月日及び期間

ウ 放射性同位元素の保管の委託先の氏名又は名称

(3) 運搬

ア 放射性同位元素の運搬の年月日及び方法

イ 荷受人又は荷送人の氏名又は名称

ウ 運搬に従事する者の氏名又は運搬の委託先の氏名若しくは名称

(4) 廃棄

ア 廃棄を委託した放射性同位元素の種類及び数量

イ 放射性同位元素等の廃棄の委託年月日

ウ 放射性同位元素等の廃棄の委託先の氏名又は名称

2 部局長は、前項の帳簿を毎年3月31日(販売所の廃止等を行う場合は廃止日等)に閉鎖し、主任者の確認を得なければならない。

3 部局長は、第1項の帳簿を5年間保存しなければならない。

(危険時及び事故時の措置)

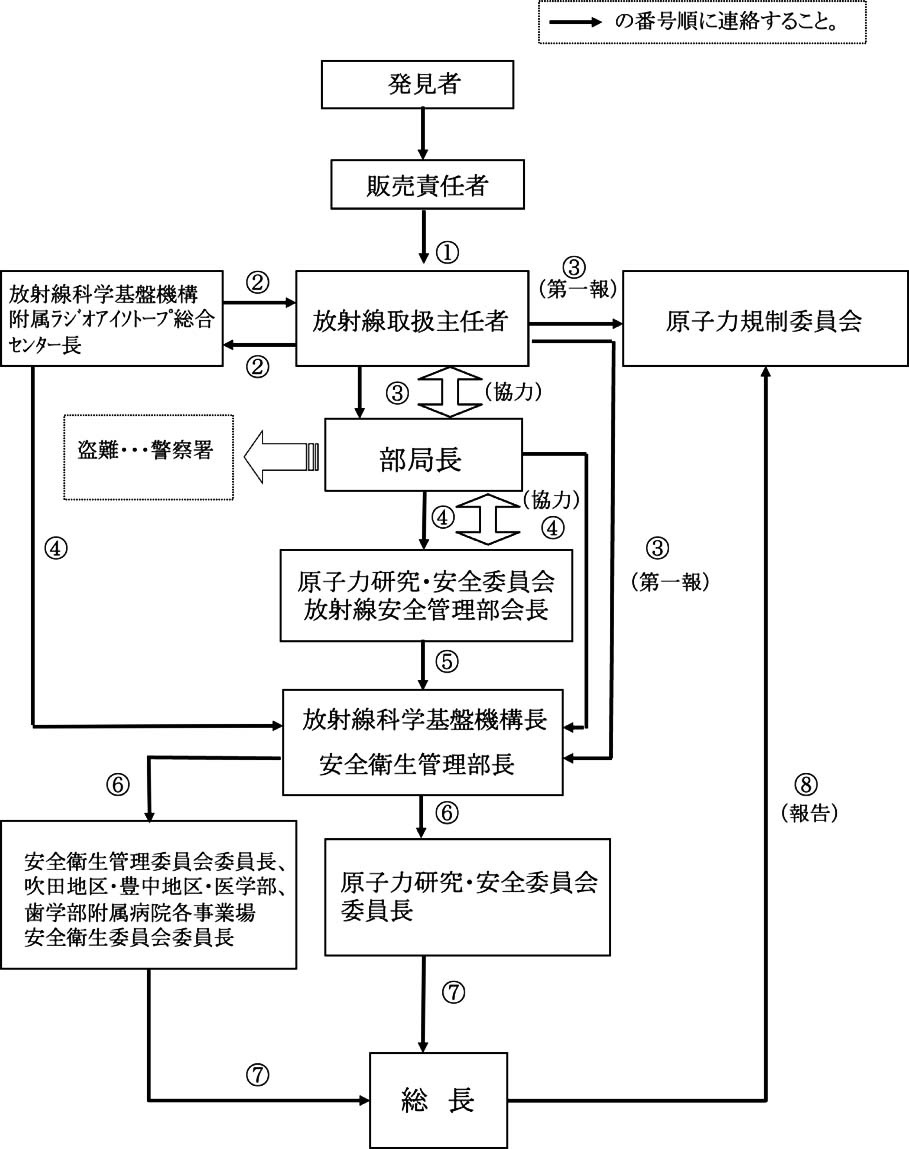

第17条 販売責任者は、次の各号に掲げる事故が発生したときは、別図2に定める連絡体制に従い、直ちに連絡及び通報しなければならない。

(1) 放射性同位元素の盗取又は所在不明が発生した場合

(2) 放射線同位元素等の運搬時等において、取扱いにおける計画外の被ばくがあったときであって、当該被ばくに係る実効線量が取扱等業務従事者にあっては5ミリシーベルト、取扱等業務従事者以外の者にあっては0.5ミリシーベルトを超え、又は超えるおそれがあるとき。

(3) 取扱等業務従事者について実効線量限度若しくは等価線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあったとき。

2 部局長は別に定める緊急対応マニュアルの定める応急の措置を講ずる判断をする。

3 部局長は、緊急作業が必要な場合は緊急作業に従事する者を任命し、個人線量計、被ばく防止のための防護具等を装備させて、作業を行わせなければならない。

4 主任者は、次に掲げる措置を講ずるために取扱等業務従事者に対し必要な指示を与えるほか、安全管理部会長に状況を報告しなければならない。

(1) 放射線障害を受けた者又はそのおそれがある者がある場合は、速やかに救出するとともに、その付近の者を避難させること。

(2) 汚染が生じた場合又はそのおそれがある場合には、汚染の拡散又は発生の防止に努めるとともに、関係者以外の者をその場所に接近させないようにすること。

(3) 放射性同位元素を他の安全な場所に移す余裕がある場合には、これを移した後、その周辺には縄張り、標識等を設け、かつ見張り人をつけ関係者以外の立入りを禁止するなど、放射線障害の拡大防止に留意すること。

(4) 緊急作業に従事する者は、主任者の指示に従うこと。

5 部局長は、必要に応じて、放射線科学基盤機構長及び安全衛生管理部長に応急の措置の協力を要請することができる。

6 部局長は、緊急作業に従事した者に対し必要と認められる場合は、事後速やかに健康診断を受けさせなければならない。

7 部局長は、第1項第1号に掲げる事故の通報を受けたときは、直ちにその旨を所轄の警察署に通報しなければならない。

8 部局長は、第1項の事故の状況及びそれに対する対処を、10日以内に別図2に定める連絡体制に従い、安全管理部会長、放射線科学基盤機構長、安全衛生管理部長、原子力研究・安全委員会委員長等を通じて総長に報告しなければならない。

9 総長は、前項の報告があったときは、直ちに原子力規制委員会に報告しなければならない。

(情報提供)

第18条 危険時又は事故時に放射線障害のおそれがある場合又は放射線障害が発生した場合の情報提供は、安全管理部会長が総括する。

2 安全管理部会長は、前項の事態が発生したときは安全管理部会内に問い合わせ窓口を設置し、安全管理部会委員等に対応させる。

3 安全管理部会長は、発生した事故の状況、災害、危険事態の大きさ及び被害の程度に応じて情報提供する方法及び内容を安全管理部会で協議し、次の各号に掲げる項目を必要に応じて随時提供する。

(1) 事故の発生日時及び発生した場所

(2) 汚染及び被ばくの状況等

(3) 事故が発生した場所において取扱っている放射性同位元素等の性状及び数量

(4) 応急の措置の内容

(5) 放射線測定器による放射線量の測定結果

(6) 事故の原因及び再発防止策

(7) その他の事故に関する情報

4 安全管理部会長は、大阪大学ホームページ等を通じて外部への情報発信を行う。

5 安全管理部会長は、放射線科学基盤機構長及び安全衛生管理部長に協力を要請することができる。

附則

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別図1

大阪大学放射性同位元素の販売業に係る放射線障害防止に関する組織図

別図2