○国立大学法人大阪大学の保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る手続に関する規程

(趣旨)

第1条 国立大学法人大阪大学(以下「本法人」という。)が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る手続については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)その他関係法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(1) 「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。

ア 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次号において同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

イ 個人識別符号が含まれるもの

(2) 「個人識別符号」とは、次のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)第1条で定めるものをいう。

ア 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの

イ 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの

(3) 「保有個人情報」とは、本法人の役員又は職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、本法人の役員又は職員が組織的に利用するものとして、本法人が保有しているものをいう。ただし、国立大学法人大阪大学法人文書管理規程第2条第1号に規定する法人文書(以下「法人文書」という。)に記録されているものに限る。

(4) 「部局」とは、本部事務機構のチーム及び各課室並びに附属図書館、各学部、各研究科、各附置研究所、各附属病院、各学内共同教育研究施設、各全国共同利用施設、免疫学フロンティア研究センター、量子情報・量子生命研究センター、ヒューマン・メタバース疾患研究拠点、大阪大学・情報通信研究機構脳情報通信融合研究センター、大阪大学・理化学研究所科学技術融合研究センター、ミュージアム・リンクス、情報推進本部、情報セキュリティ本部、総合学術博物館、適塾記念センター、感染症総合教育研究拠点、高等共創研究院、学際大学院機構、先導的学際研究機構、放射線科学基盤機構、コアファシリティ機構、全学教育推進機構、マルチリンガル教育センター、スチューデント・ライフサイクルサポートセンター、ダイバーシティ&インクルージョンセンター、社会技術共創研究センター、社会ソリューションイニシアティブ、COデザインセンター、国際機構、健康スポーツ科学教育研究環、共創機構、資金運用室、21世紀懐徳堂、中之島芸術センター及びサステイナブルキャンパスオフィスをいう。

(開示請求の受付)

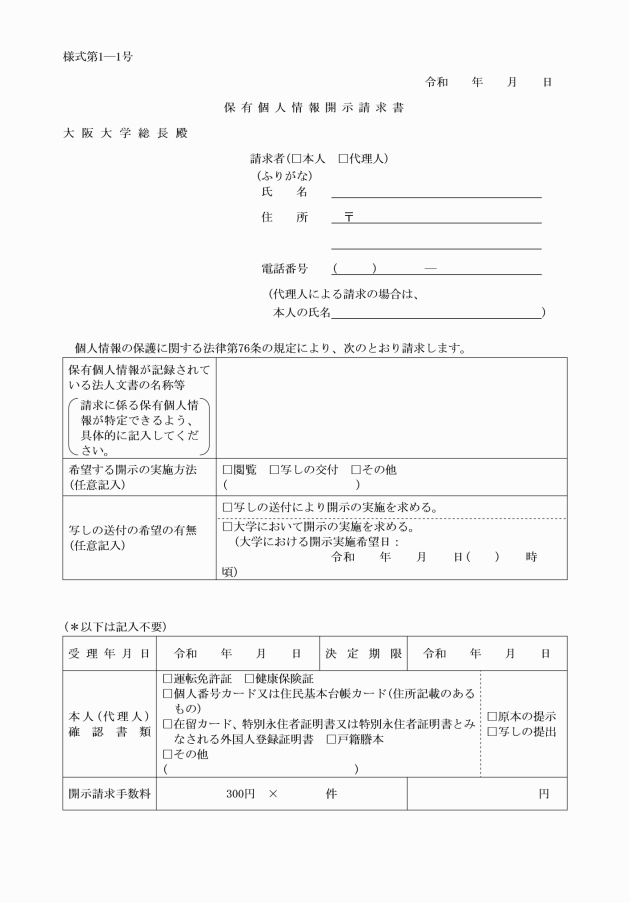

第3条 本法人が保有する保有個人情報について開示請求があった場合は、次の各号に定めるところにより受け付けるものとする。

(2) 開示請求書に形式上の不備があるときは、開示請求者に参考となる情報を提供し、その補正を求めることができる。

(3) 開示請求書を受理したときは、開示請求者に開示請求書の写しを交付するとともに、当該開示請求書の写しを開示請求のあった保有個人情報を保有する部局に送付するものとする。

2 前項の受付は、総務部総務課(以下「総務課」という。)において行う。

(開示請求における本人確認手続等)

第4条 前条第1項第1号の開示請求を受け付けるときは、開示請求に係る保有個人情報の本人であることを確認するための書類(開示請求書に記載されている請求者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証その他の政令第22条第1項に規定する書類のいずれかをいう。)を提示させ、又は提出させなければならない。

3 法第76条第2項の規定に基づく代理人による開示請求書を受け付けるときは、開示請求に係る保有個人情報の本人の代理人であることを確認するための書類(戸籍謄本その他その資格を証明する書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。))を提示させ、又は提出させなければならない。

4 開示請求をした代理人は、当該開示請求に係る保有個人情報の開示を受ける前にその資格を喪失したときは、直ちに、書面でその旨を総長に届け出なければならない。

5 前項の規定による届出があったときは、当該開示請求は取り下げられたものとみなす。

(開示等の検討)

第5条 総長は、保有個人情報の開示、不開示(以下「開示等」という。)を検討するに当たっては、当該保有個人情報を保有する部局の長に意見を求めるものとする。

2 総長は、開示等を検討する場合は、必要に応じ大阪大学情報公開・個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)に意見を求めるものとする。

(開示等の決定)

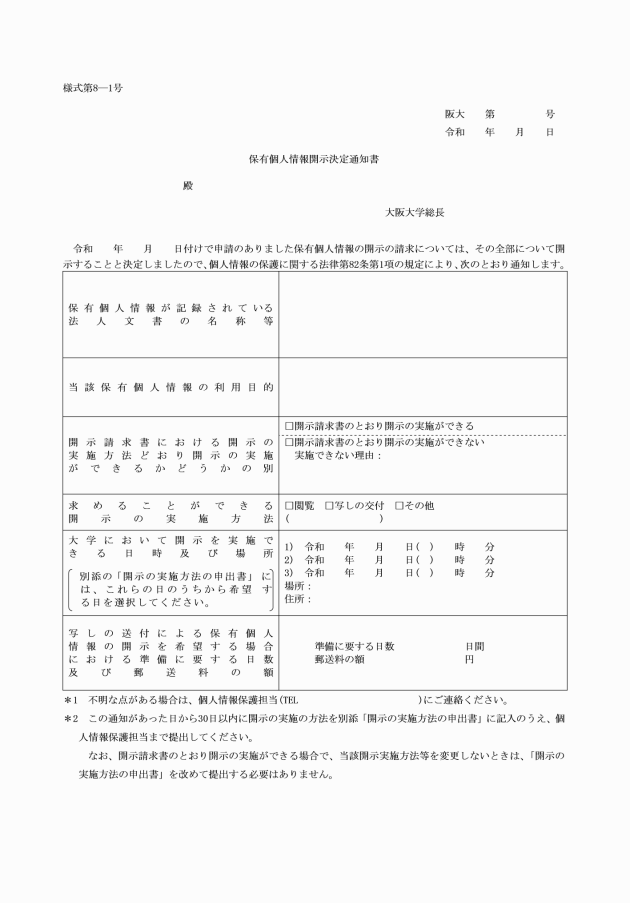

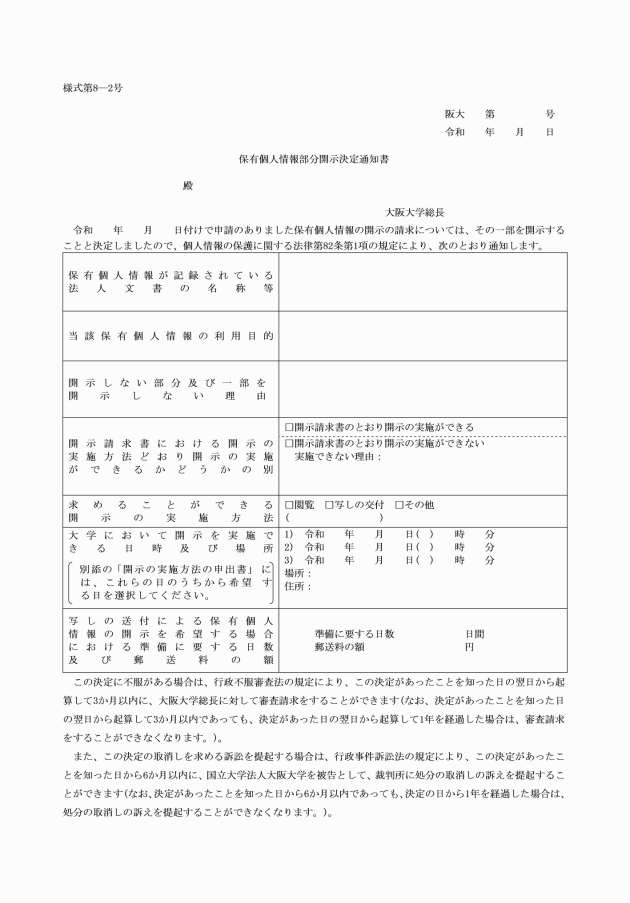

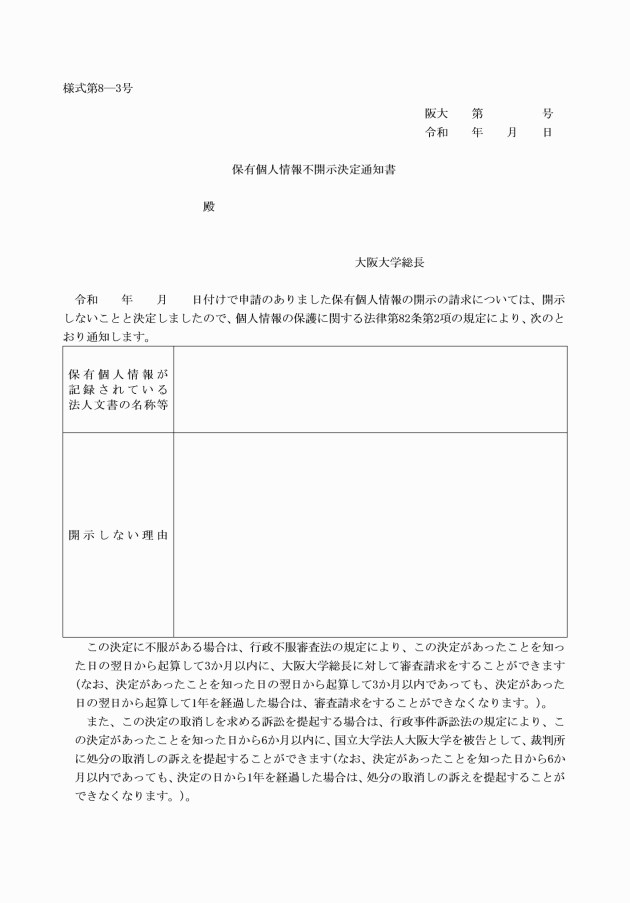

第6条 総長は、開示請求を受け付けたときは、第3条第1項第2号に規定する補正に要した日数を除き、開示請求のあった日から30日以内に開示等の決定をするものとする。

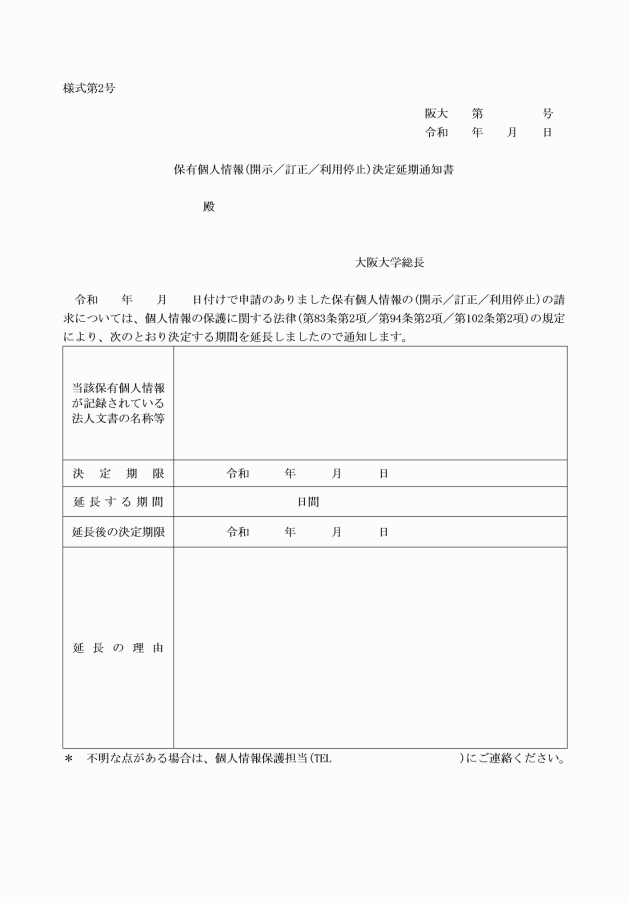

2 総長は、法第83条第2項の規定により開示等の決定を更に30日以内の期限で延長するときは、様式第2号により当該開示請求者に通知しなければならない。

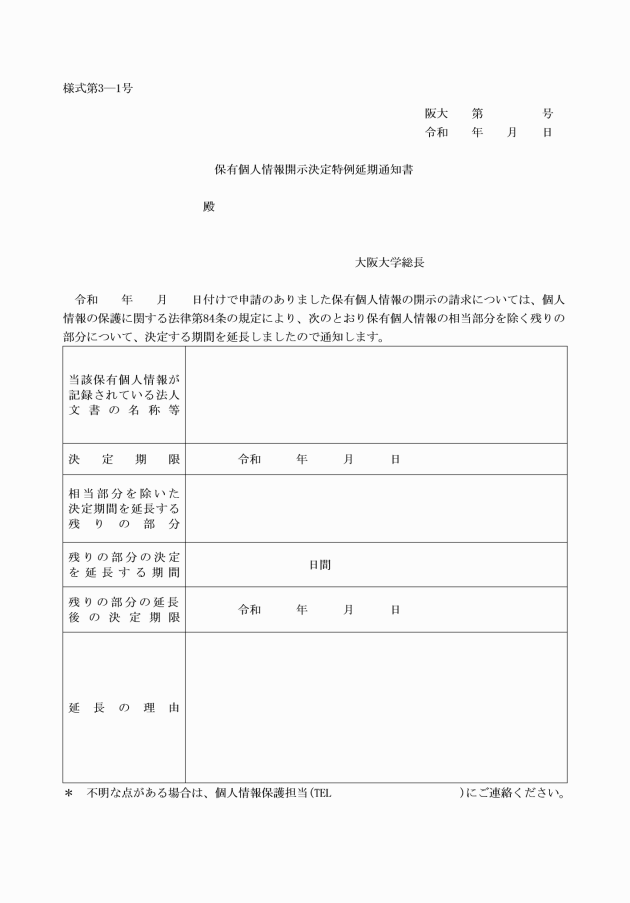

3 総長は、法第84条の規定を適用するときは、様式第3―1号により当該開示請求者に通知しなければならない。

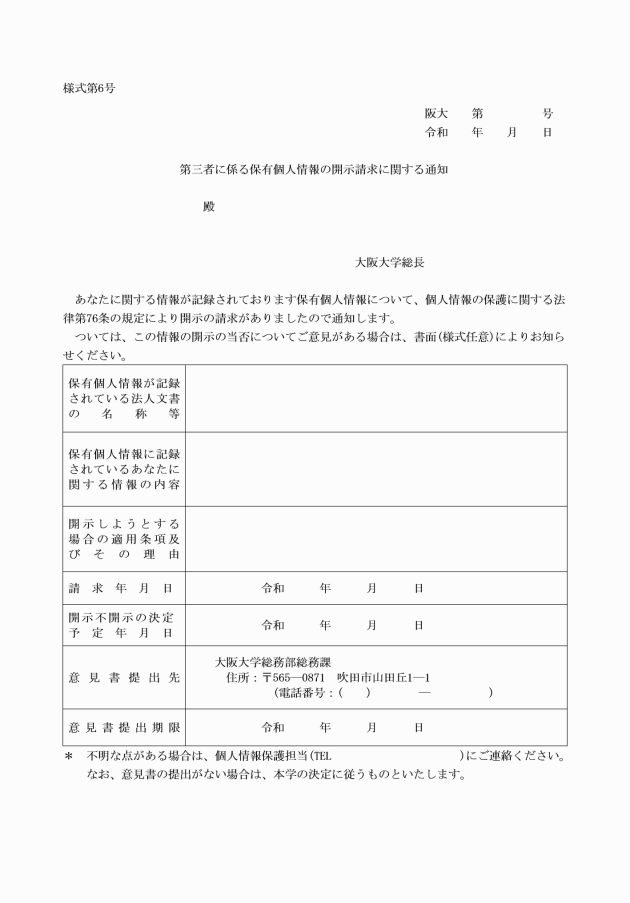

5 総長は、法第86条第1項及び第2項の規定により第三者から意見を聴取するときは、様式第6号により当該第三者に通知しなければならない。

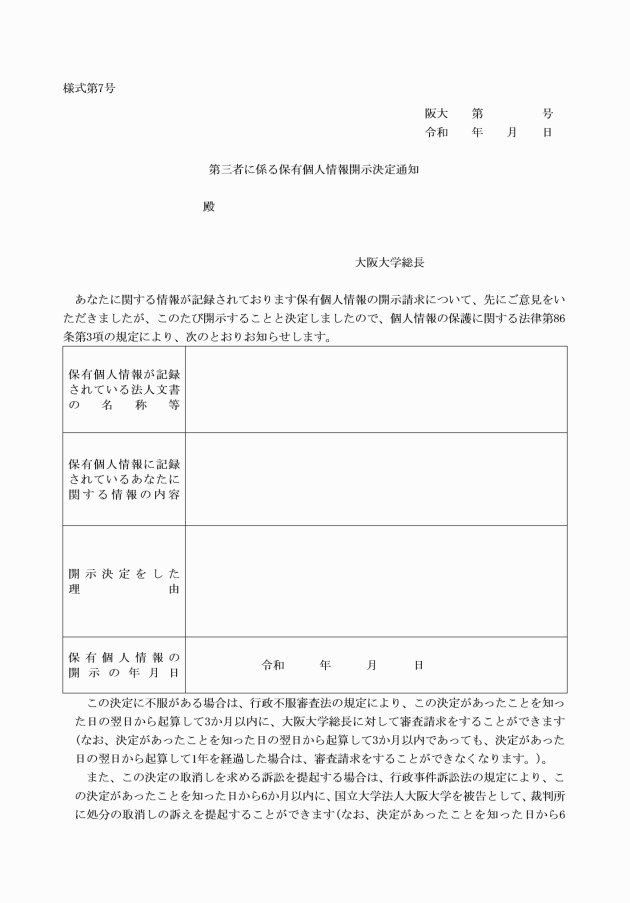

6 総長は、法第86条第3項の規定により第三者の意に反して開示するときは、様式第7号により当該第三者に通知しなければならない。

(開示の実施)

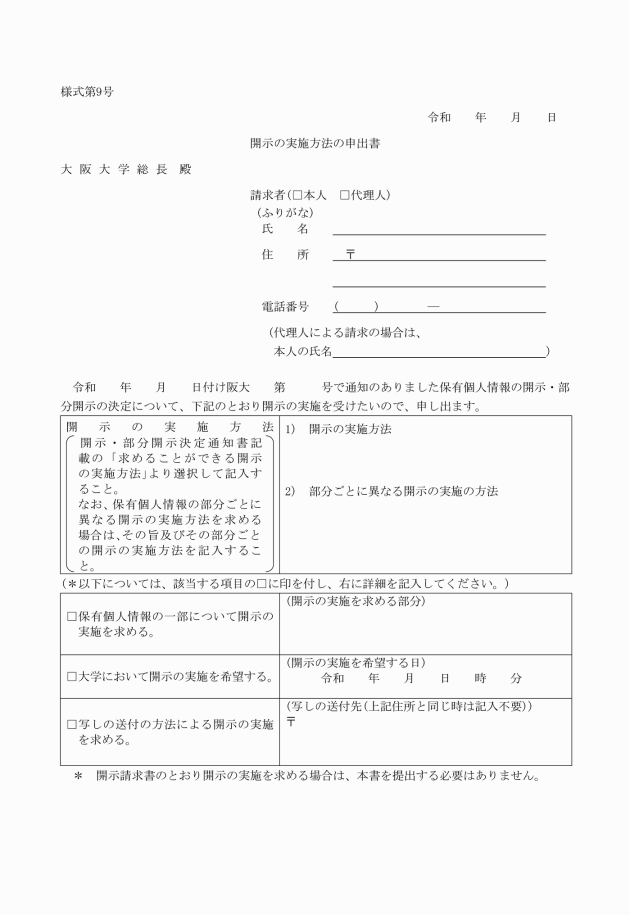

第7条 総長は、法第87条第3項の規定により保有個人情報の開示を受ける者から様式第9号による開示の実施方法の申出書が提出されたときは、開示を受ける者の便宜を図って開示を実施するものとする。

2 保有個人情報の開示は、総務課において行う。

3 保有個人情報が記載されている法人文書を移動すると汚損のおそれがある場合及び開示請求者の居所等の都合により総務課まで出向くことができない場合には、前項の規定にかかわらず、当該保有個人情報を保有する部局において開示できるものとする。

(開示の実施方法)

第8条 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が文書又は図画に記録されているときは、閲覧又は写しの交付により行う。

2 当該保有個人情報が、電磁的記録に記録されているときの開示の実施方法は、次の各号に掲げるいずれかの方法により行う。

(1) 当該電磁的記録等を専用機器により再生したものの閲覧、聴取又は視聴

(2) 当該電磁的記録等を複写したものの交付

(3) 当該電磁的記録等を用紙に出力したものの閲覧又は交付

(手数料)

第9条 法第89条第1項の手数料の額は、開示請求に係る保有個人情報が記録されている法人文書1件につき300円とする。

(1) 一の法人文書ファイル(国立大学法人大阪大学法人文書管理規程第2条第2号に規定する法人文書ファイルをいう。)にまとめられた複数の法人文書

(2) 前号に掲げるもののほか、相互に密接な関連を有する複数の法人文書

3 手数料は、現金又は本法人が指定する銀行口座への振込により納付しなければならない。なお、現金により納付された場合は、領収証書を交付するものとする。

4 開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、郵送料を納付して、保有個人情報が記録されている法人文書の写しの送付を求めることができる。この場合において、当該郵送料は、郵便切手で納付しなければならない。

(訂正請求の受付)

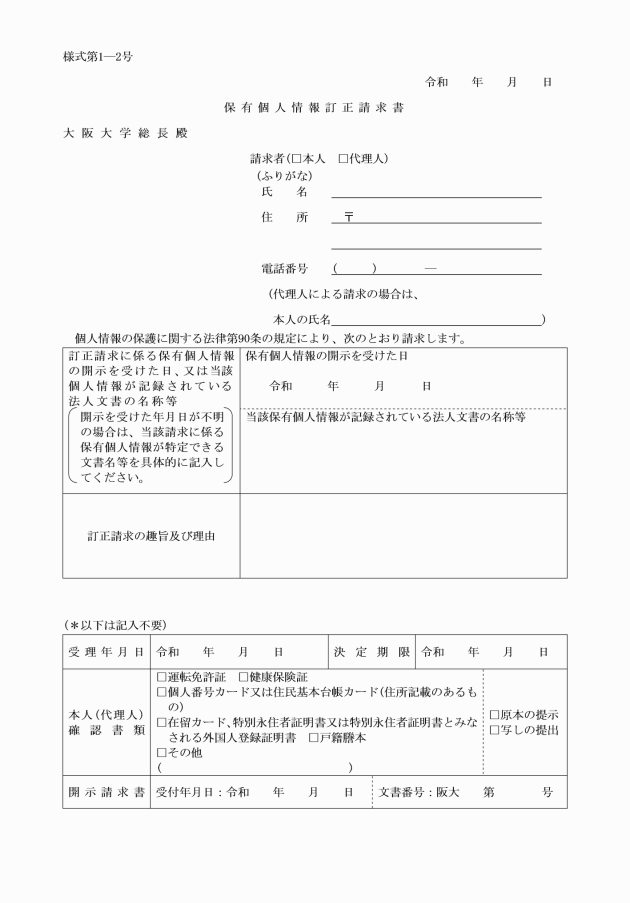

第11条 本法人が保有する保有個人情報について訂正請求があった場合は、次の各号に定めるところにより受け付けるものとする。

(1) 本法人が訂正請求を受け付けるときは、当該訂正請求をする者(以下「訂正請求者」という。)から様式第1―2号の保有個人情報訂正請求書(以下「訂正請求書」という。)を提出させるものとする。

(2) 前号の受付は、当該訂正請求者が保有個人情報の開示を受けた日から90日以内に請求されたものに限るものとする。

(3) 訂正請求書に形式上の不備があるときは、訂正請求者に対し、その補正を求めることができる。

(4) 訂正請求書を受理したときは、訂正請求者に訂正請求書の写しを交付するとともに、当該訂正請求書の写しを訂正請求のあった保有個人情報を保有する部局に送付するものとする。

2 前項の受付は、総務課において行う。

(訂正等の検討)

第12条 総長は、保有個人情報の訂正等を検討するに当たっては、当該保有個人情報を保有する部局の長に意見を求めるものとする。

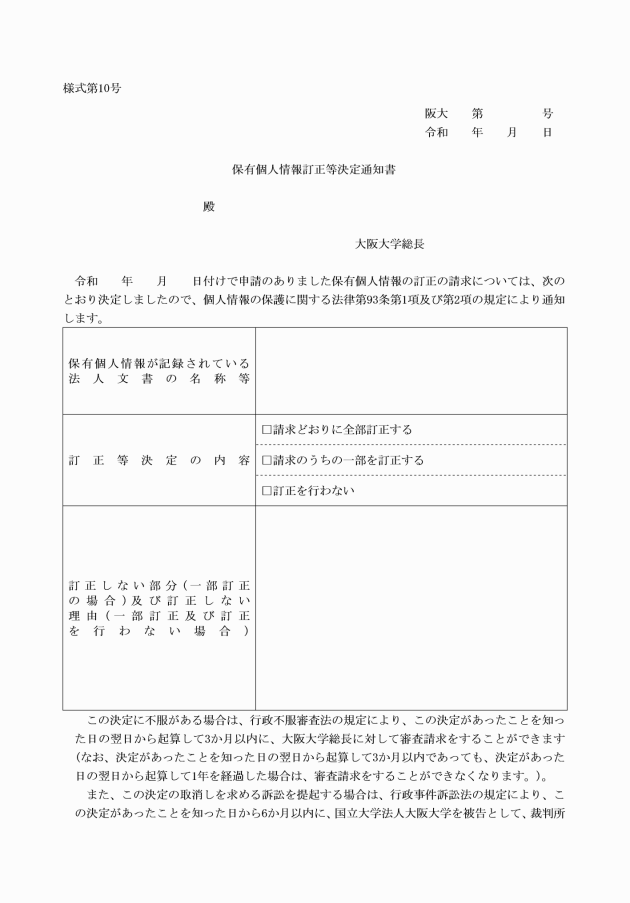

(訂正等の決定)

第13条 総長は、訂正請求を受け付けたときは、第11条第1項第3号に規定する補正に要した日数を除き、訂正請求のあった日から30日以内に訂正等の決定をするものとする。

2 総長は、法第94条第2項の規定により訂正等の決定を更に30日以内の期限で延長するときは、様式第2号により当該訂正請求者に通知しなければならない。

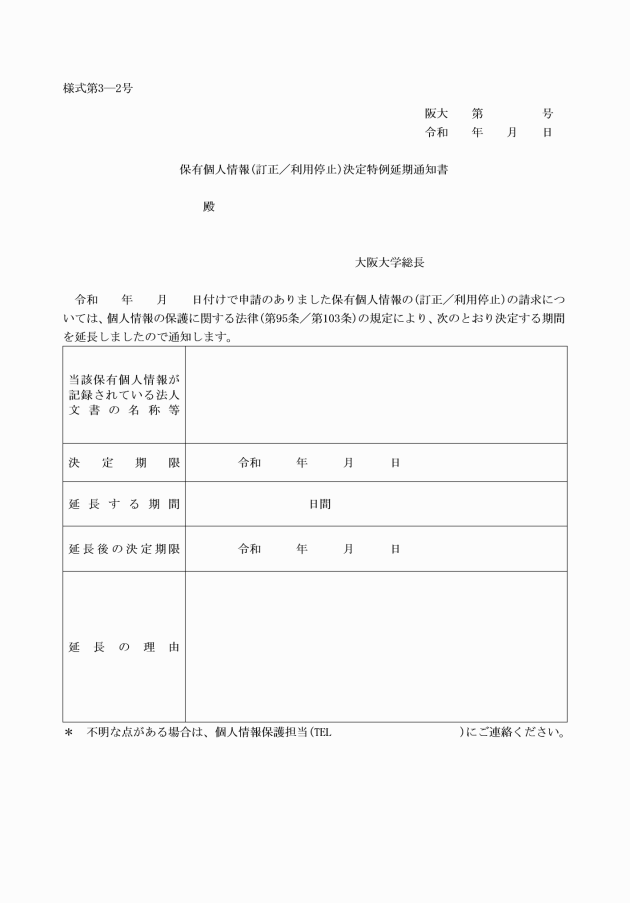

3 総長は、法第95条の規定を適用するときは、様式第3―2号により当該訂正請求者に通知しなければならない。

5 総長は、訂正等の決定をしたときは、様式第10号により当該訂正請求者に通知しなければならない。

6 第1項の規定により訂正の決定があったときは、当該保有個人情報を保有する部局の長は、訂正をしなければならない。

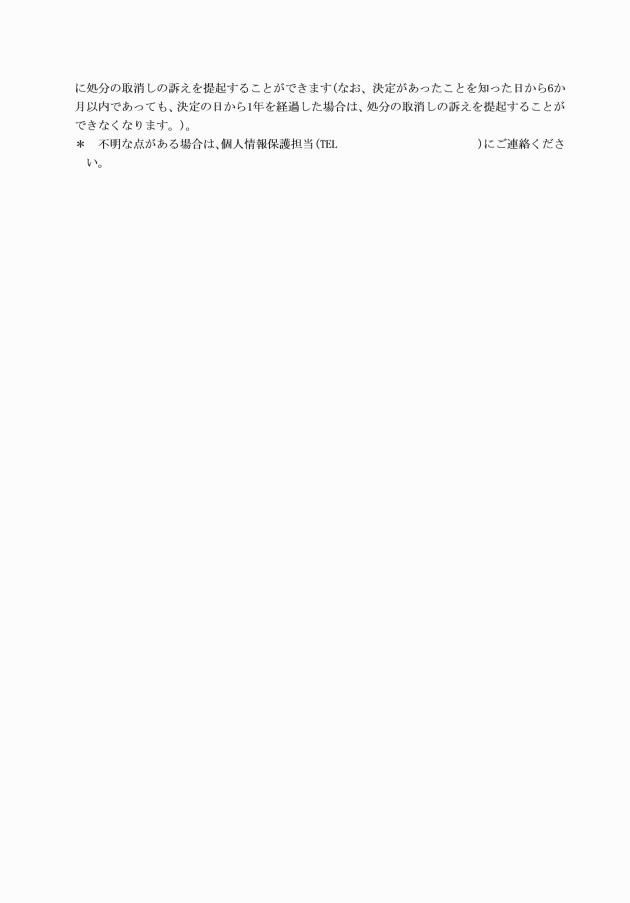

(保有個人情報の提供先への通知)

第14条 総長は、訂正決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、様式第11号により、当該保有個人情報の提供先に通知するものとする。

(利用停止請求の受付)

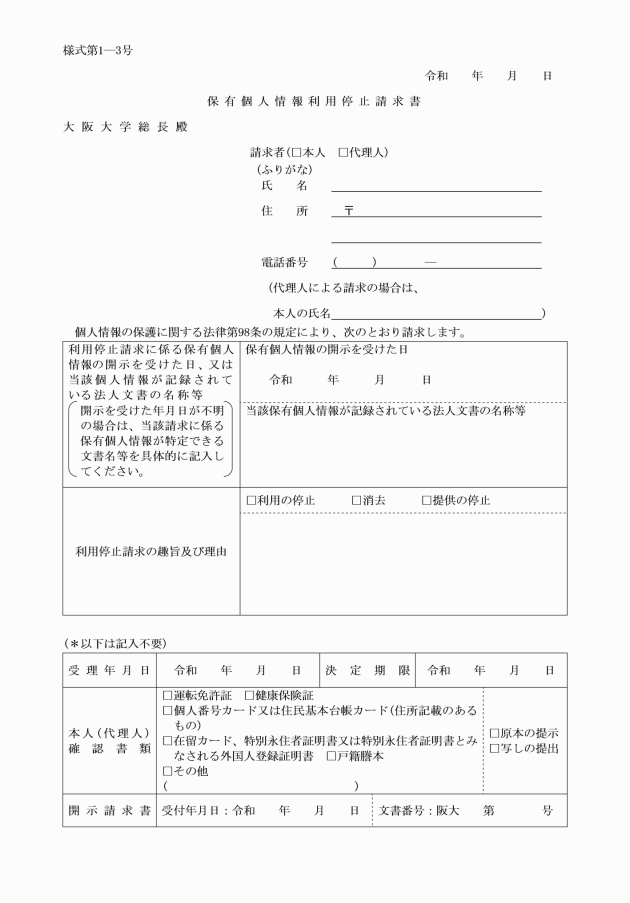

第16条 本法人が保有する保有個人情報について利用停止請求があった場合は、次の各号に定めるところにより受け付けるものとする。

(1) 本法人が利用停止請求を受け付けるときは、当該利用停止請求をする者(以下「利用停止請求者」という。)から様式第1―3号の保有個人情報利用停止請求書(以下「利用停止請求書」という。)を提出させるものとする。

(2) 前号の受付は、当該利用停止請求者が保有個人情報の開示を受けた日から90日以内に請求されたものに限るものとする。

(3) 利用停止請求書に形式上の不備があるときは、利用停止請求者に対し、その補正を求めることができる。

(4) 利用停止請求書を受理したときは、利用停止請求者に利用停止請求書の写しを交付するとともに、当該利用停止請求書の写しを利用停止請求のあった保有個人情報を保有する部局に送付するものとする。

2 前項の受付は、総務課において行う。

(利用停止等の検討)

第17条 総長は、保有個人情報の利用停止等を検討するに当たっては、当該保有個人情報を保有する部局の長に意見を求めるものとする。

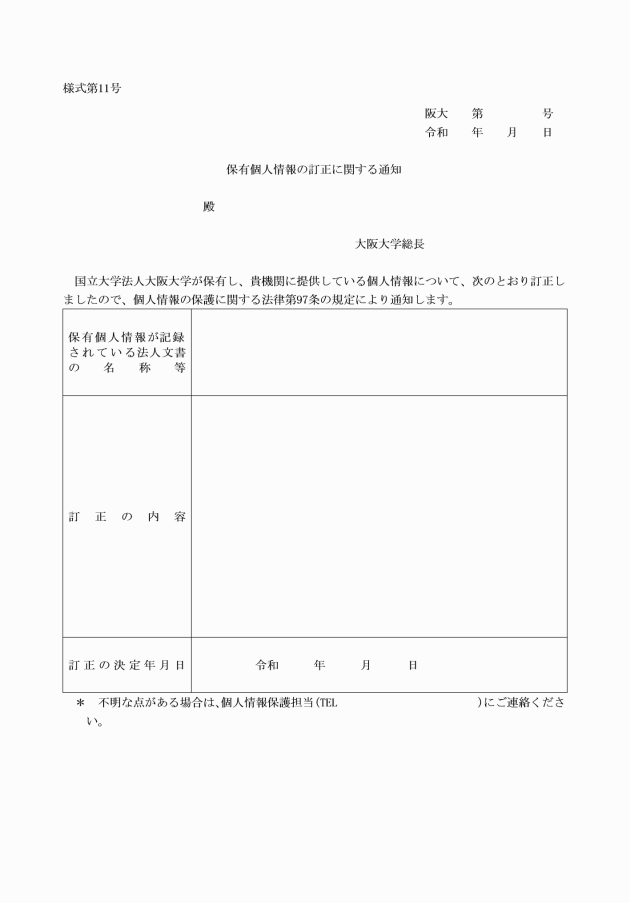

(利用停止等の決定)

第18条 総長は、利用停止請求を受け付けたときは、第16条第1項第3号に規定する補正に要した日数を除き、利用停止請求のあった日から30日以内に利用停止等の決定をするものとする。

2 総長は、法第102条第2項の規定により利用停止等の決定を更に30日以内の期限で延長するときは、様式第2号により当該利用停止請求者に通知しなければならない。

3 総長は、法第103条の規定を適用するときは、様式第3―2号により当該利用停止請求者に通知しなければならない。

4 総長は、利用停止等の決定をしたときは、様式第12号により当該利用停止請求者に通知しなければならない。

5 第1項の規定により利用停止の決定があったときは、当該保有個人情報を保有する部局の長は、利用停止をしなければならない。

(審査請求)

第19条 総長は、開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、委員会に意見を求めるものとする。

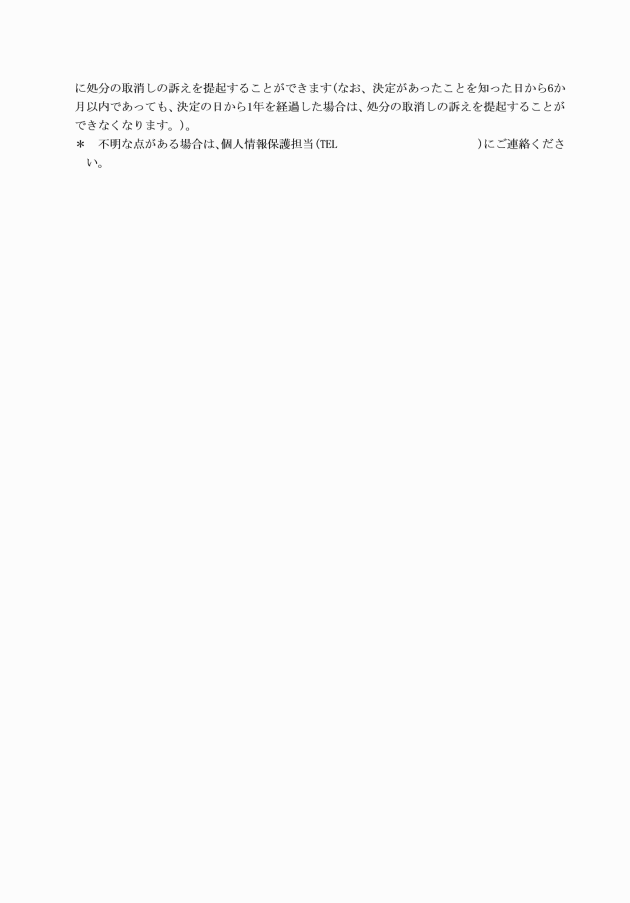

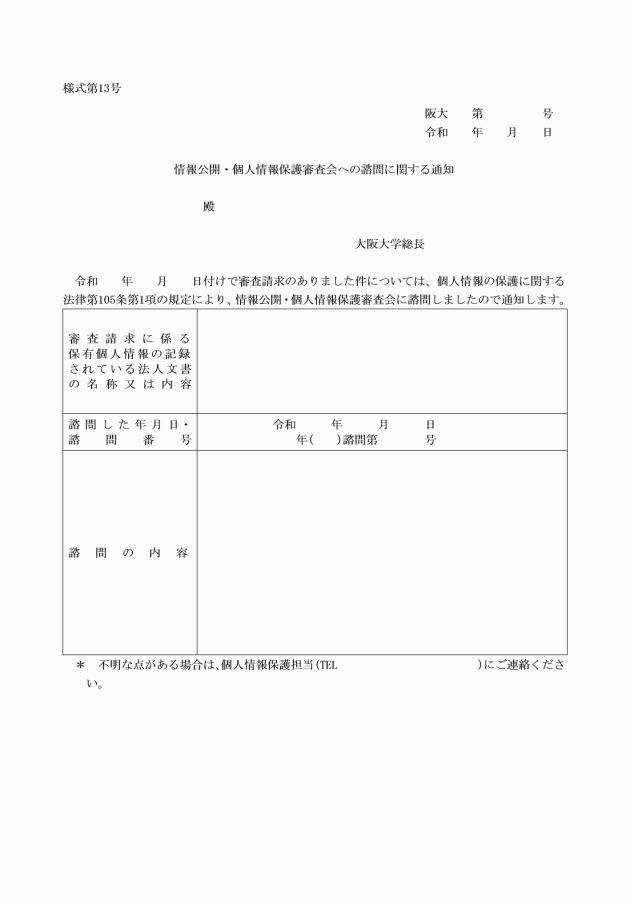

2 総長は、法第105条第1項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に諮問したときは、様式第13号により審査請求をした者(以下「審査請求者」という。)に通知しなければならない。

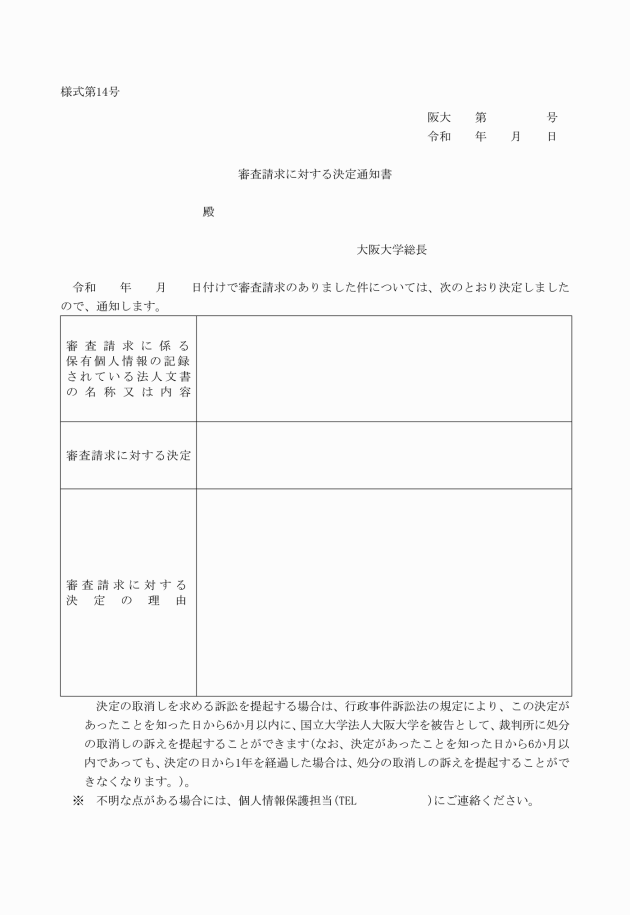

3 総長は、審査請求に対する決定をしたときは、様式第14号により審査請求者に通知しなければならない。

(開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等)

第20条 総長は、開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求(以下この項において「開示請求等」という。)をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等することができるよう、本法人が保有する保有個人情報の特定その他開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

(雑則)

第21条 この規程に定めるもののほか、保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る手続に関し必要な事項は、総長が別に定める。

附則

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

附則

この改正は、平成17年11月1日から施行する。

附則

この改正は、平成21年4月1日から施行する。

附則

この改正は、平成23年4月1日から施行する。

附則(抄)

(施行期日)

1 この改正は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この改正は、平成24年7月9日から施行する。

附則

この改正は、平成24年8月30日から施行する。

附則

この改正は、平成28年4月1日から施行する。

附則

この改正は、平成28年7月1日から施行する。

附則

この改正は、平成29年5月30日から施行する。

附則

この改正は、平成30年4月4日から施行する。

附則

この改正は、平成30年8月1日から施行する。

附則

この改正は、平成30年10月1日から施行する。

附則

この改正は、平成31年4月1日から施行する。

附則

この改正は、平成31年5月1日から施行する。

附則

この改正は、令和2年4月1日から施行する。

附則

この改正は、令和3年1月1日から施行する。

附則

この改正は、令和3年4月1日から施行する。

附則

この改正は、令和4年4月1日から施行する。

附則

この改正は、令和4年12月1日から施行する。

附則

この改正は、令和5年4月1日から施行する。

附則

この改正は、令和6年4月1日から施行する。

附則

この改正は、令和6年10月1日から施行する。

附則

この改正は、令和6年12月2日から施行する。

附則

この改正は、令和7年4月1日から施行する。

附則

この改正は、令和7年10月1日から施行する。