○大阪大学放射線障害予防通則

(目的)

第1条 この通則は、放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「法」という。)に基づき、大阪大学(以下「本学」という。)における放射性同位元素(表示付認証機器を含む。第7条第2項を除き、以下同じ。)及び放射性同位元素又は放射線発生装置から発生した放射線により生じた放射線を放出する同位元素によって汚染された物(以下「放射性同位元素等」という。)並びに放射線発生装置の取扱いを規制することに関し必要な事項を定め、これらによる放射線障害を防止し、安全を確保することを目的とする。

(放射線施設)

第2条 本学における放射性同位元素等(表示付認証機器を除く。以下第7条第2項において同じ。)又は放射線発生装置を取り扱う施設(以下「放射線施設」という。)は、次のとおりとする。

(1) 医学系研究科保健学専攻放射性同位元素等使用施設

(2) 医学部附属病院放射性同位元素等診療施設

(3) 歯学部附属病院放射性同位元素等診療施設

(4) 工学研究科放射性同位元素等使用施設

(5) 工学研究科自由電子レーザー研究施設放射線発生装置等使用施設

(6) 生命機能研究科放射性同位元素等使用施設

(7) 微生物病研究所放射性同位元素実験室

(8) 産業科学研究所放射性同位元素等使用施設

(9) 蛋白質研究所放射性同位元素実験室

(10) レーザー科学研究所放射性同位元素等使用施設

(11) 超高圧電子顕微鏡センター放射線発生装置等使用施設

(12) 核物理研究センター放射性同位元素等使用施設

(13) 放射線科学基盤機構附属ラジオアイソトープ総合センター(吹田本館)放射性同位元素等使用施設

(14) 放射線科学基盤機構附属ラジオアイソトープ総合センター(豊中分館)放射性同位元素等使用施設

(使用等の承認)

第3条 部局の長は、新たに放射線施設を設置しようとするとき、放射線施設の使用を変更しようとするとき又は放射線施設を廃止しようとするときは、あらかじめ総長に届け出なければならない。

2 部局の長は、新たに表示付認証機器を使用したとき、表示付認証機器の使用を変更したとき又は表示付認証機器を廃止したときは、速やかに総長に届け出なければならない。

3 総長は、前2項の届出があったときは、原子力規制委員会に承認申請又は届出を行わなければならない。

(安全管理の委員会等)

第4条 本学における放射線障害の予防に関する基本的事項については、大阪大学原子力研究・安全委員会(以下「委員会」という。)が、具体的事項については、大阪大学原子力研究・安全委員会放射線安全管理部会(以下「安全管理部会」という。)がそれぞれ審議する。

2 第2条の放射線施設を有する部局の長(以下「部局長」という。)は、当該部局における放射線障害の予防に関し必要な事項を審議するため、部局放射線安全委員会を置かなければならない。

(業務の管理)

第5条 部局長は、当該部局の放射線施設における放射線障害の防止に関する業務を統括する。

(放射線取扱主任者)

第6条 部局長は、当該部局における各放射線施設に、放射線障害の発生の防止に関する監督を行わせるため、放射線取扱主任者(以下「取扱主任者」という。)を置かなければならない。

(取扱主任者及び取扱主任者の代理者の選任)

第6条の2 取扱主任者及び取扱主任者の代理者の選任又は解任は、総長が行うものとし、総長はこれを部局長に専決させるものとする。

2 部局長は、前項の規定により取扱主任者及び取扱主任者の代理者の選任又は解任の専決を行ったときは、速やかに総長に届け出なければならない。

3 総長は、前項の届出があったときは、原子力規制委員会に届け出なければならない。ただし、代理の期間が30日未満の取扱主任者の代理者の選任又は解任については、この限りではない。

(放射線障害予防規程)

第7条 部局長は、法第21条の規定に基づき、第2条に規定する各放射線施設ごとに放射線障害予防規程(以下「予防規程」という。)を定めなければならない。

2 予防規程は、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 取扱主任者その他の放射性同位元素等又は放射線発生装置の取扱いの安全管理(放射性同位元素等又は放射性発生装置の取扱いに従事する者の管理を含む。)に従事する者に関する職務及び組織に関すること。

(2) 取扱主任者の代理者に関すること。

(3) 放射線施設の維持及び管理(放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号。以下「施行規則」という。)第22条の3第1項の規定により管理区域でないものとみなされる区域に立ち入る者の立入りの管理を含む。)並びに点検に関すること。

(4) 放射性同位元素又は放射線発生装置の使用に関すること(施行規則第15条第2項に規定する場合における密封されていない放射性同位元素の数量の確認の方法に関することを含む。)。

(5) 放射性同位元素等の受入れ、払出し、保管、運搬又は廃棄に関すること。

(6) 放射線の量及び放射性同位元素等による汚染の状況の測定並びにその測定の結果についての記録等に関すること。

(7) 放射線障害を防止するために必要な教育及び訓練に関すること。

(8) 健康診断に関すること。

(9) 放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対する保健上必要な措置に関すること。

(10) 法第25条に定める記帳及び保存に関すること。

(12) 危険時の措置に関すること。

(13) 事故時の措置に関すること。

(14) 放射線障害のおそれがある場合又は放射線障害が発生した場合の情報提供に関すること。

(15) 施行規則第29条第1項に定める応急の措置(以下この号において「応急の措置」という。)を講ずるために必要な事項であって、次に掲げるものに関すること。(原子力規制委員会が定める放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする場合に限る。)

ア 応急の措置を講ずる者に関する職務及び組織に関すること。

イ 応急の措置を講ずるために必要な設備又は資機材の整備に関すること。

ウ 応急の措置の実施に関する手順に関すること。

エ 応急の措置に係る訓練の実施に関すること。

オ 所轄の警察署、消防機関及び医療機関その他の関係機関との連携に関すること。

(16) 放射線障害の防止に関する業務の改善に関すること(法第12条の8第1項に定める特定許可使用者(以下「特定許可使用者」という。)に限る。)。

(17) 放射線管理の状況の報告に関すること。

(18) その他放射線障害の防止に関し必要な事項

3 部局長は、予防規程を制定、改正又は廃止したときは、速やかに総長に届け出なければならない。

4 総長は、前項の届出があったときは、原子力規制委員会に届け出なければならない。

(登録)

第8条 各放射線施設において、放射性同位元素等又は放射線発生装置の取扱い、管理又はこれに付随する業務に従事しようとする者は、別に定める要項により申請し、登録されなければならない。

2 前項の規定により登録された者(以下「取扱等業務従事者」という。)以外の者は、放射線業務に従事し、又は管理区域に立ち入ってはならない。ただし、管理区域に一時的に立ち入る者(以下「一時立入者」という。)はこの限りでない。

3 取扱等業務従事者その他放射線施設又は管理区域に立ち入る者は、取扱主任者が放射線障害防止のために行う指示に従わなければならない。

4 一時立入者は、前項に定める取扱主任者の指示のほか、取扱業務従事者が放射線障害防止のために行う指示に従わなければならない。

(放射線施設の維持管理)

第9条 部局長は、放射線施設を法令に定める技術上の基準に適合するよう維持管理し、定期的に放射線施設の点検を行い、その結果を記録しなければならない。

2 安全管理部会は、放射線施設の適正な維持管理を監督するため、定期的に若しくは随時に放射線施設に立ち入り、又は帳簿記録等により、放射線施設の維持管理並びに放射性同位元素等及び放射線発生装置の取扱い状況について、調査及び点検を行うことができる。

3 安全管理部会は、前項の調査及び点検の結果を委員会に報告するものとする。

4 放射線施設外で使用する表示付認証機器については、前2項の規定を準用する。

(放射線管理状況報告書の提出)

第10条 部局長は、毎年度放射線管理状況報告書を作成し、所定の期日までに総長に提出しなければならない。

2 総長は、放射線管理状況報告書を受理したときは、原子力規制委員会に提出しなければならない。

(特定放射性同位元素に係る報告書の提出)

第10条の2 部局長は、特定放射性同位元素について、受入れ、払出し、内容の変更等を行ったときは、特定放射性同位元素に係る報告書を作成し、所定の期日までに総長に提出しなければならない。

2 部局長は、毎年3月31日に所持している特定放射性同位元素に係る報告書を作成し、所定の期日までに総長に提出しなければならない。

3 総長は、前2項の報告書を受理したときは、原子力規制委員会に提出しなければならない。

(運搬)

第11条 放射性同位元素等を運搬しようとするときは、別に定める要項により行わなければならない。

(個人被ばく線量の測定)

第12条 部局長は、管理区域に立ち入った者についての個人被ばく線量及び放射性同位元素による汚染状況の測定を、別に定める要項により取扱主任者の助言のもとに行わなければならない。

(教育及び訓練)

第13条 部局長は、取扱等業務従事者に対し、法令に定める教育及び訓練を実施しなければならない。

(健康管理)

第14条 部局長は、取扱等業務従事者に対し、別に定める要項により健康診断を受けさせ、取扱等業務従事者の健康を管理しなければならない。

(取扱等業務従事者の転出等の際の措置)

第14条の2 部局長は、取扱等業務従事者が配置換え、転出又は退職等により異動する場合は、当該取扱等業務従事者の取扱等に係る放射性同位元素等の他の取扱等業務従事者への引継、廃棄その他の必要な措置を講じなければならない。

(地震等の自然災害発生時の措置及びそれに伴う危険時の措置)

第15条 震度5強以上の地震、風水害その他の自然災害が起こったときは、放射性同位元素の使用により特定許可使用者の要件に該当する施設を有する部局の長は、身の安全を確保した上で直ちに放射線施設を点検しなければならない。

(火災等発生時の措置及びそれに伴う危険時の措置)

第16条 火災その他の自然災害以外の災害等が起こったときは、各放射線施設の予防規程及び別表1に定める連絡通報体制に従い、直ちに連絡及び通報しなければならない。

2 部局長は、前項の通報を受けたときは、身の安全を確保した上で直ちに放射線施設を点検しなければならない。

3 取扱主任者は、前項の点検の結果、放射線障害の発生するおそれがあるとき又は放射線障害が発生したときは、直ちに災害の防止、避難警告その他法令の定める応急の措置を講じなければならない。

(1) 放射性同位元素等の盗取又は所在不明が発生したとき。

(2) 気体状の放射性同位元素等を排気設備において浄化し、又は排気することによって廃棄した場合において、施行規則第19条第1項第2号の濃度限度又は線量限度を超えたとき。

(3) 液体状の放射性同位元素等を排水設備において浄化し、又は排水することによって廃棄した場合において、施行規則第19条第1項第5号の濃度限度又は線量限度を超えたとき。

(4) 放射性同位元素等が管理区域外で漏えいしたとき(施行規則第15条第2項の規定により管理区域の外において密封されていない放射性同位元素の使用をした場合を除く。)。

(5) 放射性同位元素等が管理区域内で漏えいしたとき。ただし、次のいずれかに該当するとき(漏えいした物が管理区域外に広がったときを除く。)を除く。

ア 漏えいした液体状の放射性同位元素等が当該漏えいに係る設備の周辺部に設置された漏えいの拡大を防止するための堰の外に拡大しなかったとき。

イ 気体状の放射性同位元素等が漏えいした場合において、漏えいした場所に係る排気設備の機能が適正に維持されているとき。

ウ 漏えいした放射性同位元素等の放射能量が微量のときその他漏えいの程度が軽微なとき。

(6) 施行規則第14条の7第1項第3号の線量限度若しくは第14条の9第3号若しくは第14条の11第1項第3号の基準に係る線量限度を超え、又は超えるおそれがあるとき。

(7) 放射性同位元素等の使用、その他の取扱いにおける計画外の被ばくがあったときであって、当該被ばくに係る実効線量が取扱等業務従事者にあっては5ミリシーベルト、取扱等業務従事者以外の者にあっては0.5ミリシーベルトを超え、又は超えるおそれがあるとき。

(8) 取扱等業務従事者について実効線量限度若しくは等価線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあったとき。

2 管理下にない放射性同位元素等が発見されたときは、別表3に定める連絡通報体制に従い、直ちに連絡及び通報しなければならない。

3 部局長は、第1項第1号に掲げる事故の連絡を受けたときは、直ちに、その旨を所轄の警察署に通報しなければならない。

(異常時の措置)

第18条 前3条に定めるもののほか、管理区域内の施設又は設備に異常が認められたときは、安全衛生管理部長に連絡しなければならない。

(危険時又は事故時の情報提供)

第19条 部局長は、危険時又は事故時に放射線障害のおそれがある場合又は放射線障害が発生した場合、ウェブサイトにおいて、速やかに事故状況、被害の程度等に関する情報提供を行うものとする。

(遵守事項)

第21条 放射線障害の予防に関しては、この通則に定めるもののほか、法令の定めに従わなければならない。

(その他)

第22条 この通則に定めるもののほか、放射線障害の予防に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

附則

1 この通則は、平成13年4月1日から施行する。

2 大阪大学放射線障害予防規程(昭和35年11月16日制定)は、廃止する。

附則(抄)

1 この改正は、平成14年4月1日から施行する。

附則

この改正は、平成16年4月1日から施行する。

附則

この改正は、平成17年4月1日から施行する。

附則

この改正は、平成18年4月1日から施行する。

附則

この改正は、平成19年9月1日から施行する。

附則

この改正は、平成19年10月1日から施行する。

附則

この改正は、平成22年4月1日から施行する。

附則

この改正は、平成23年10月1日から施行する。

附則

この改正は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この改正は、平成24年4月27日から施行する。

附則

この改正は、平成24年7月6日から施行する。

附則

この改正は、平成25年6月1日から施行する。

附則

この改正は、平成26年4月8日から施行する。

附則

この改正は、平成27年7月1日から施行する。

附則

この改正は、平成28年10月1日から施行する。

附則

この改正は、平成29年4月1日から施行する。

附則

この改正は、平成29年5月1日から施行する。

附則

この改正は、平成30年4月1日から施行する。

附則

この改正は、令和元年9月1日から施行する。

附則

この改正は、令和3年7月30日から施行する。

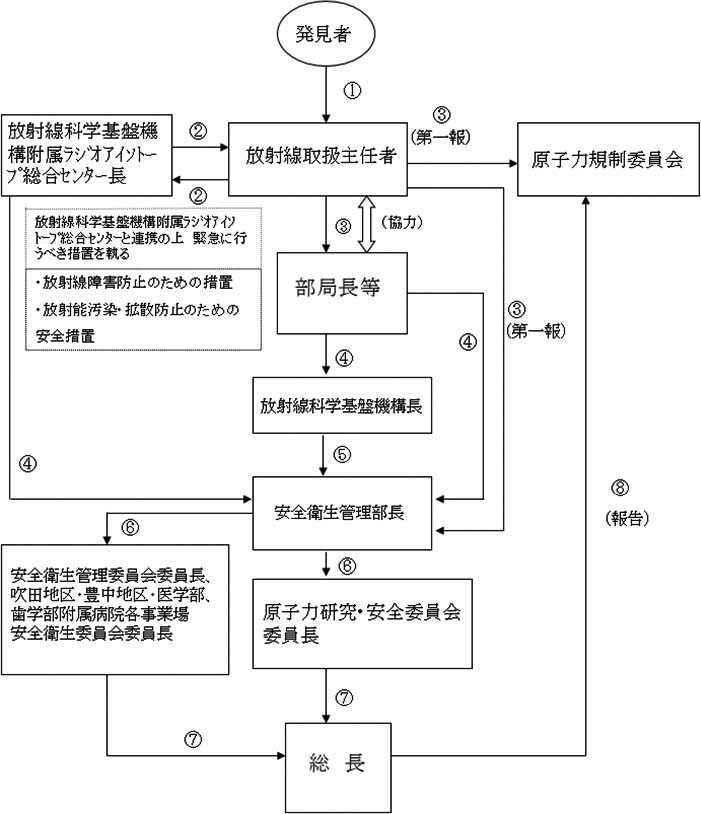

別表1(第15条第2項及び第3項並びに第16条第1項関係)

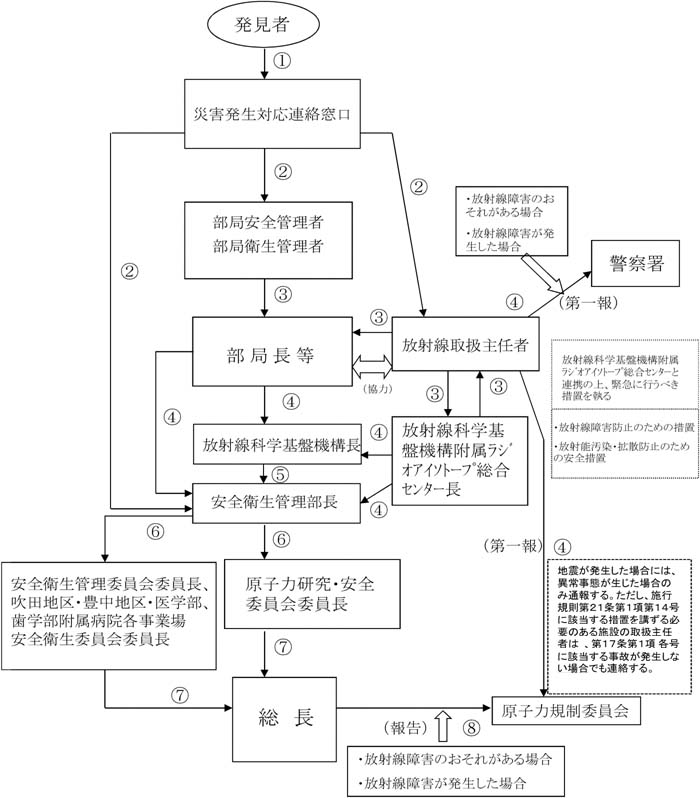

別表2(第17条第1項関係)

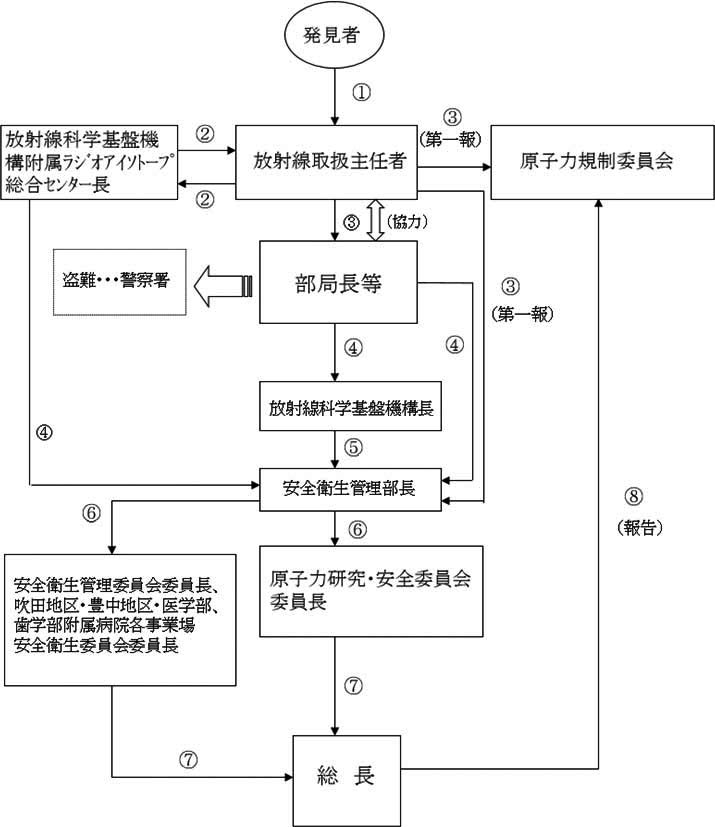

別表3(第17条第2項関係)